Ein Hut, ein Land, ein Weltwunder – ein Name: „Panama“

Panama, das südlichste Land von Mittelamerika erreichen wir über die Grenze in „Paso Canoas“,  die Grenzprozedur ist

die Grenzprozedur ist  unspektakulär, man schickt uns zwar ein paar Mal umständlich zwischen den Schaltern von Immigration und Zoll hin und her, aber ansonsten alles kein Problem. Wir stellen nach der Grenze gleich einmal unsere Uhr eine Stunde vor, der Zeitunterschied zu Europa beträgt somit ab sofort sieben Stunden, was uns sehr entgegenkommt, denn es ist somit am Abend jetzt wieder eine Stunde länger hell um einen Übernachtungsplatz

unspektakulär, man schickt uns zwar ein paar Mal umständlich zwischen den Schaltern von Immigration und Zoll hin und her, aber ansonsten alles kein Problem. Wir stellen nach der Grenze gleich einmal unsere Uhr eine Stunde vor, der Zeitunterschied zu Europa beträgt somit ab sofort sieben Stunden, was uns sehr entgegenkommt, denn es ist somit am Abend jetzt wieder eine Stunde länger hell um einen Übernachtungsplatz  zu finden.

zu finden.

Vom Massentourismus blieb Panama bisher Gott sei Dank verschont, ein bisschen führt es aber auch ein Leben als Mauerblümchen, insbesonders als Nachbar des bunten Paradiesvogels Costa Rica, selbst der Reiseführer nennt als sehenswertestes Ziel im Land den Panamakanal. Von diesem sind wir aber im Moment noch weit entfernt, wir erreichen nach einer Übernachtung mit sintflutartigen Regenfällen die Stadt „David“ und bekommen hier gleich einmal den ersten Nachteil eines nicht so tourismusstarken Landes zu spüren. „Claro“, der Internetanbieter mit dem wir in den vorherigen Ländern überall so gute Erfahrungen gemacht haben, bietet hier gar kein mobiles Internet mit „pre-paid-Karte“ an, wir wechseln daraufhin zu „+Movil“, wo man mir nach einigem hin und her dann eine Karte verkauft, die vorerst auch funktioniert. Aber auch einer der großen Vorteile von Panama zeigt sich uns schon beim ersten Tankstopp, denn Diesel kostet hier umgerechnet nur wohltuende 0,78 Cent pro Liter. Auch das Geldwechseln bleibt uns hier erspart, die Währung von Panama ist der US$, die ehemalige Währung, der „Balboa“, ist nur mehr in Form von Münzen im Umlauf, die aber auch 1:1 zum Dollar gerechnet werden. Gegenüber Costa Rica ist auch das Einkaufen hier wieder um einiges günstiger, was nach den Wochen im teuren Nachbarland der ständig strapazierten Reisekasse wirklich guttut.

So ausgerüstet, kann es losgehen mit unserer Entdeckungsreise durch Panama, die wir gleich einmal im Hochland beginnen.  Verwundert passieren wir einen Leuchtturm, der erste seiner Art den

Verwundert passieren wir einen Leuchtturm, der erste seiner Art den  wir jemals mitten in den Bergen gesehen haben, fahren hinauf auf 1.000 m, in den kleinen Ort „Boquete“, der 1911 von Einwanderern gegründet wurde, die sich hier aufgrund des besonders fruchtbaren Klimas niedergelassen haben. Alleine über zweihundert verschiedene Orchideenarten wachsen hier in der freien Natur und daneben

wir jemals mitten in den Bergen gesehen haben, fahren hinauf auf 1.000 m, in den kleinen Ort „Boquete“, der 1911 von Einwanderern gegründet wurde, die sich hier aufgrund des besonders fruchtbaren Klimas niedergelassen haben. Alleine über zweihundert verschiedene Orchideenarten wachsen hier in der freien Natur und daneben  auch Zitrusfrüchte, Gemüse, Kaffee und Kakao aus dem viele Sorten Schokolade traditionell hergestellt und überall verkauft werden. Ein Ort der Zuwanderung ist „Boquete“ bis heute geblieben, inzwischen wohnen hier angeblich Menschen aus über 30 Staaten der Erde. Ansonsten reißt uns der Ort aber nicht gerade vom Hocker. Die Lage mitten im Grün der umliegenden Hügel ist sicherlich wunderschön, aber, da es eines der wenigen als sehenswert beschriebenen Orte in Panama ist, konzentriert sich wohl hier auch der Tourismus. Es gibt kaum Platz für

auch Zitrusfrüchte, Gemüse, Kaffee und Kakao aus dem viele Sorten Schokolade traditionell hergestellt und überall verkauft werden. Ein Ort der Zuwanderung ist „Boquete“ bis heute geblieben, inzwischen wohnen hier angeblich Menschen aus über 30 Staaten der Erde. Ansonsten reißt uns der Ort aber nicht gerade vom Hocker. Die Lage mitten im Grün der umliegenden Hügel ist sicherlich wunderschön, aber, da es eines der wenigen als sehenswert beschriebenen Orte in Panama ist, konzentriert sich wohl hier auch der Tourismus. Es gibt kaum Platz für  unseren Unimog um im Zentrum zu übernachten, überall sind Verbotsschilder und der Ort selbst scheint nur aus Restaurants und Tourenanbietern zu bestehen. Wir flüchten bereits nach

unseren Unimog um im Zentrum zu übernachten, überall sind Verbotsschilder und der Ort selbst scheint nur aus Restaurants und Tourenanbietern zu bestehen. Wir flüchten bereits nach der ersten Nacht aus dem

der ersten Nacht aus dem  engen Zentrum und finden nur ein paar Kilomter außerhalb einen super Standplatz, direkt zwischen Bananenstauden, dem kleinen Wasserfall „Cascada de Ramon“ und einem neben uns dahinrauschenden Wildbach. Kaum richten wir uns hier häuslich ein, gesellt

engen Zentrum und finden nur ein paar Kilomter außerhalb einen super Standplatz, direkt zwischen Bananenstauden, dem kleinen Wasserfall „Cascada de Ramon“ und einem neben uns dahinrauschenden Wildbach. Kaum richten wir uns hier häuslich ein, gesellt  sich auch schon ein ganz lieber, extrem dünner

sich auch schon ein ganz lieber, extrem dünner Straßenhund zu uns, den wir während der nächsten zwei Tage mit allem durchfüttern was wir irgendwie in unseren Vorräten noch finden. Es schlingt alles hungrig in sich hinein, unter anderem eine ganze Packung Toastbrot und bevor wir abfahren, koche ich sogar noch eine Packung Nudeln für ihn als Abschiedsessen. Nachdem wir in Costa Rica fast überhaupt keine Straßenhunde gesehen haben, laufen einem diese armen Kreaturen hier wieder überall über den Weg und, auch wenn man nicht viel tun kann, wir füttern sie halt immer wo es nur geht.

Straßenhund zu uns, den wir während der nächsten zwei Tage mit allem durchfüttern was wir irgendwie in unseren Vorräten noch finden. Es schlingt alles hungrig in sich hinein, unter anderem eine ganze Packung Toastbrot und bevor wir abfahren, koche ich sogar noch eine Packung Nudeln für ihn als Abschiedsessen. Nachdem wir in Costa Rica fast überhaupt keine Straßenhunde gesehen haben, laufen einem diese armen Kreaturen hier wieder überall über den Weg und, auch wenn man nicht viel tun kann, wir füttern sie halt immer wo es nur geht.

Natürlich müssen wir dann als nächstes die Strände von Panama testen und fahren aus den Bergen wieder hinunter an den  Pazifik. Wir werden diese Prozedur in den nächsten Wochen ständig wiederholen, denn Panama ist so eng, dass einem zum Erkunden keine großen Alternativen zur Panamericana bleiben, die nahe der Pazifikküste von Norden nach Süden durchs Land führt und von der man jeweils entweder nach rechts zu den Stränden oder nach links ins Landesinnere abzweigt. Für uns eine echt unbefriedigende Situation, die uns an der bisher gewohnten Benützung von kleinen Alternativrouten hindert, aber man muss sich halt natürlich auch hier den Gegebenheiten des Landes anpassen. Wenigstens bei den Stränden wollen wir uns aber kleine, eher unbekannte Plätze aussuchen und steuern als erstes den „Playa

Pazifik. Wir werden diese Prozedur in den nächsten Wochen ständig wiederholen, denn Panama ist so eng, dass einem zum Erkunden keine großen Alternativen zur Panamericana bleiben, die nahe der Pazifikküste von Norden nach Süden durchs Land führt und von der man jeweils entweder nach rechts zu den Stränden oder nach links ins Landesinnere abzweigt. Für uns eine echt unbefriedigende Situation, die uns an der bisher gewohnten Benützung von kleinen Alternativrouten hindert, aber man muss sich halt natürlich auch hier den Gegebenheiten des Landes anpassen. Wenigstens bei den Stränden wollen wir uns aber kleine, eher unbekannte Plätze aussuchen und steuern als erstes den „Playa  Las Lajas“ an. Wie sich herausstellt, ist das eine perfekte Wahl, es erwartet uns ein 17 km langer, nahezu leerer Traumstrand. Wir finden einen Platz bei einem ehemaligen „Beach Club“, der sicher früher einmal sehr gut funktioniert hat. Heute sind davon nur mehr das verlassene Hostel und ein paar „Palapas“, die palmblattgedeckten, schattenspendenden Unterstände direkt am Strand, übrig. Bewohnt und „bewacht“

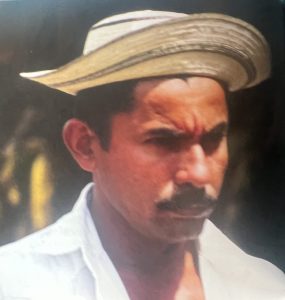

Las Lajas“ an. Wie sich herausstellt, ist das eine perfekte Wahl, es erwartet uns ein 17 km langer, nahezu leerer Traumstrand. Wir finden einen Platz bei einem ehemaligen „Beach Club“, der sicher früher einmal sehr gut funktioniert hat. Heute sind davon nur mehr das verlassene Hostel und ein paar „Palapas“, die palmblattgedeckten, schattenspendenden Unterstände direkt am Strand, übrig. Bewohnt und „bewacht“  wird das Ganze von „Ramón“, einem alten, unglaublich lieben Herrn, der uns hier für fünf Dollar pro Nacht einen wunderbaren Standplatz vermietet und uns dazu stolz seine sandigen Duschen und die einzige Toilette präsentiert, bei deren Anblick ich seit langem wieder einmal die Zähne

wird das Ganze von „Ramón“, einem alten, unglaublich lieben Herrn, der uns hier für fünf Dollar pro Nacht einen wunderbaren Standplatz vermietet und uns dazu stolz seine sandigen Duschen und die einzige Toilette präsentiert, bei deren Anblick ich seit langem wieder einmal die Zähne ganz fest zusammenbeißen muss um nicht schreiend das Weite zu suchen. Aber ok, das ist nun mal so, außer uns ist weit und breit kein Tourist zu sehen, der alte Herr tut

ganz fest zusammenbeißen muss um nicht schreiend das Weite zu suchen. Aber ok, das ist nun mal so, außer uns ist weit und breit kein Tourist zu sehen, der alte Herr tut  bestimmt was er kann und – wenn man immer die einsamen Plätze haben will, kann man nicht gleichzeitig Luxus verlangen. Wir fühlen uns dann aber von Anfang an so wohl an diesem Platz, dass wir gleich einmal ein paar Tage hierbleiben. Wir essen einmal

bestimmt was er kann und – wenn man immer die einsamen Plätze haben will, kann man nicht gleichzeitig Luxus verlangen. Wir fühlen uns dann aber von Anfang an so wohl an diesem Platz, dass wir gleich einmal ein paar Tage hierbleiben. Wir essen einmal  herrlichen Fisch in einer der einfachen „Fondas“ wie die Einheimischen-Lokale hier heißen, kochen ansonsten selbst, machen endlose Strandspaziergänge oder sitzen stundenlang unter den schattigen „Palapas“ mit einer Flasche Rotwein und der festen Überzeugung, dass es schöner mal wieder nicht sein könnte.

herrlichen Fisch in einer der einfachen „Fondas“ wie die Einheimischen-Lokale hier heißen, kochen ansonsten selbst, machen endlose Strandspaziergänge oder sitzen stundenlang unter den schattigen „Palapas“ mit einer Flasche Rotwein und der festen Überzeugung, dass es schöner mal wieder nicht sein könnte.

„Las Lajas“ wird dann zu einem jener Plätze, von denen man sich nur sehr schwer trennt, trotzdem, als uns nach ein paar Tagen die Lebensmittel ausgehen, brechen wir wieder auf Richtung Berge. Wir stoppen zwischendurch bei einem Supermarkt und finden hier unter anderem endlich wieder den seit Monaten schwer vermissten Majoran. Nirgends, auch nicht auf den sonst mit Gewürzen so gut ausgestatteten Märkten, haben wir in den vohergehenden Ländern Majoran gefunden und meine Freude ist daher wirklich riesig, als ich ihn hier wieder entdecke – denn ganz ehrlich – was sind schon ein Erdäpfelgulasch oder ein Gröst’l ohne Majoran?!?

Dann erreichen wir das Bergdorf „San Francisco“ und parken dort neben der alten Kirche, der zweitältesten von Panama.  Diese ist bei unserer Ankunft aber geschlossen, außerdem schüttet es wie aus Kübeln und eigentlich sind wir hungrig. Als der Regen ein bisschen nachlässt,

Diese ist bei unserer Ankunft aber geschlossen, außerdem schüttet es wie aus Kübeln und eigentlich sind wir hungrig. Als der Regen ein bisschen nachlässt,  suchen wir daher nach einem Lokal und landen gleich ums Eck in der „Bar La Plata“. Diese besteht eigentlich nur aus einem großen Raum mit ein paar Tischen und einer langen Bar. Aus den Boxen dröhnt, wie gewohnt, laute Salsa und Merengue-Musik und uns ist schon beim Eintreten klar, dass es hier wohl nichts zu essen gibt. Wir werden aber gleich so freundlich vom Wirt und den Gästen begrüßt, dass wir auch nicht gleich wieder gehen wollen und bestellen einfach mal zwei Bier mit dem Gedanken, uns danach ein anderes Lokal zu suchen. Es ist Samstagabend, der Wirt erzählt uns, dass am nächsten Tag eine Wahl im Dorf stattfinden werde und es scheint, als würden viele Einheimische den Vorabend der Wahl nocheinmal zu einer ausgiebigen Diskussionsrunde in der Bar nützen. Unsere Idee mit dem einen Bier funktioniert dann aber doch nicht so wie geplant, weil wir jedesmal, kaum dass wir unsere Bierflaschen noch nicht einmal bis zur Hälfte geleert haben, von irgendeinem Einheimischen wieder zwei neue Bier auf die Theke gestellt

suchen wir daher nach einem Lokal und landen gleich ums Eck in der „Bar La Plata“. Diese besteht eigentlich nur aus einem großen Raum mit ein paar Tischen und einer langen Bar. Aus den Boxen dröhnt, wie gewohnt, laute Salsa und Merengue-Musik und uns ist schon beim Eintreten klar, dass es hier wohl nichts zu essen gibt. Wir werden aber gleich so freundlich vom Wirt und den Gästen begrüßt, dass wir auch nicht gleich wieder gehen wollen und bestellen einfach mal zwei Bier mit dem Gedanken, uns danach ein anderes Lokal zu suchen. Es ist Samstagabend, der Wirt erzählt uns, dass am nächsten Tag eine Wahl im Dorf stattfinden werde und es scheint, als würden viele Einheimische den Vorabend der Wahl nocheinmal zu einer ausgiebigen Diskussionsrunde in der Bar nützen. Unsere Idee mit dem einen Bier funktioniert dann aber doch nicht so wie geplant, weil wir jedesmal, kaum dass wir unsere Bierflaschen noch nicht einmal bis zur Hälfte geleert haben, von irgendeinem Einheimischen wieder zwei neue Bier auf die Theke gestellt  bekommen. So geht das ohne Unterbrechung und mir wird schnell klar

bekommen. So geht das ohne Unterbrechung und mir wird schnell klar dass dieser Abend ohne Essen schlimm enden wird. Als wir nach der dritten Packung Erdnüsse die nächste ordern, bemerkt wohl auch der Wirt, dass wir echt hungrig sind und bietet uns an, etwas für uns beim

dass dieser Abend ohne Essen schlimm enden wird. Als wir nach der dritten Packung Erdnüsse die nächste ordern, bemerkt wohl auch der Wirt, dass wir echt hungrig sind und bietet uns an, etwas für uns beim Lieferservice zu bestellen. Wir stimmen natürlich begeistert zu und schon nach kurzer Zeit werden wir auf diese Art mit Essen versorgt. Der Abend zieht sich dann noch ziemlich in die Länge, mein Spanisch wird mit jedem Bier besser, wir müssen auf Geheiß der Einheimischen dann auch noch den hier üblichen „Seco“, einen klaren Zuckerrohrschnaps probieren und den Rest kann man sich vorstellen… . Am nächsten Tag wache ich mit einem

Lieferservice zu bestellen. Wir stimmen natürlich begeistert zu und schon nach kurzer Zeit werden wir auf diese Art mit Essen versorgt. Der Abend zieht sich dann noch ziemlich in die Länge, mein Spanisch wird mit jedem Bier besser, wir müssen auf Geheiß der Einheimischen dann auch noch den hier üblichen „Seco“, einen klaren Zuckerrohrschnaps probieren und den Rest kann man sich vorstellen… . Am nächsten Tag wache ich mit einem  riesigen Brummschädel auf, Karl ist schon unterwegs, hat sogar schon kurz in die Bar reingeschaut, die sich nach der Wahl am Vormittag schon wieder gut gefüllt

riesigen Brummschädel auf, Karl ist schon unterwegs, hat sogar schon kurz in die Bar reingeschaut, die sich nach der Wahl am Vormittag schon wieder gut gefüllt  hat und wir treffen

hat und wir treffen  uns dann bei der alten Kirche, wo gerade der Fronleichnamsumzug des Dorfes endet. Genau

uns dann bei der alten Kirche, wo gerade der Fronleichnamsumzug des Dorfes endet. Genau  wie bei uns zieht der Festzug von Altar zu Altar durch den ganzen Ort. Die kleine, einst von den Franziskanern erbaute Kirche von „San Francisco“ ist dann wirklich ein einzigartiges Juwel, vielleicht sogar die schönste die wir bisher auf unserer Reise gesehen haben. Sie besteht zur Gänze aus Holz und ist über und über mit fantastischen Holzschnitzarbeiten geschmückt, die neben christlichen auch noch viele Elemente der indigenen Ureinwohner enthalten.

wie bei uns zieht der Festzug von Altar zu Altar durch den ganzen Ort. Die kleine, einst von den Franziskanern erbaute Kirche von „San Francisco“ ist dann wirklich ein einzigartiges Juwel, vielleicht sogar die schönste die wir bisher auf unserer Reise gesehen haben. Sie besteht zur Gänze aus Holz und ist über und über mit fantastischen Holzschnitzarbeiten geschmückt, die neben christlichen auch noch viele Elemente der indigenen Ureinwohner enthalten.

Nach dem Kirchenbesuch verlassen wir „San Francisco“ und fahren durch eine unglaublich schöne Landschaft noch tiefer hinein in die Berge von Panama, die uns mit einer endlosen Vielfalt von Grün-Tönen begrüßen. Das ist natürlich der Vorteil,  wenn man die mittelamerikanischen Länder nicht nur in der Trockenzeit, sondern auch während der Regenzeit besucht. Nirgendwo findet man mehr vertrocknete, braune Vegetation, alles blüht und strahlt wie frisch gewaschen – Und die bisherigen, zwischenzeitlich fast täglichen Gewitter, haben wir bisher eher genossen als dass sie uns geärgert hätten, auch wenn sich die dadurch erhoffte Abkühlung der Luft leider trotzdem bisher in Grenzen hält. Aber hier in den Bergen ist es doch um einiges frischer als am Strand, es kühlt wenigstens in den Nächten ein bisschen ab und wir haben uns daher entschlossen, hier oben auch noch den kleinen Ort „Santa Fe“ zu besuchen. Dieser verdankt seine Gründung im 16. Jahrhundert der Existenz

wenn man die mittelamerikanischen Länder nicht nur in der Trockenzeit, sondern auch während der Regenzeit besucht. Nirgendwo findet man mehr vertrocknete, braune Vegetation, alles blüht und strahlt wie frisch gewaschen – Und die bisherigen, zwischenzeitlich fast täglichen Gewitter, haben wir bisher eher genossen als dass sie uns geärgert hätten, auch wenn sich die dadurch erhoffte Abkühlung der Luft leider trotzdem bisher in Grenzen hält. Aber hier in den Bergen ist es doch um einiges frischer als am Strand, es kühlt wenigstens in den Nächten ein bisschen ab und wir haben uns daher entschlossen, hier oben auch noch den kleinen Ort „Santa Fe“ zu besuchen. Dieser verdankt seine Gründung im 16. Jahrhundert der Existenz von riesigen Goldadern in der Region. Columbus soll über diese Gegend berichtet haben: „In zwei Tagen habe ich hier mehr Gold gesehen als in Spanien in vier Jahren“. Somit war das Schicksal der damals hier lebenden Indios besiegelt. Gold gibt es hier schon lange keines mehr, aber das Dörfchen „Santa Fe“ hat sich gehalten, wird aber eher selten von Touristen besucht. Der zweite Grund für unseren Besuch hier ist, dass

von riesigen Goldadern in der Region. Columbus soll über diese Gegend berichtet haben: „In zwei Tagen habe ich hier mehr Gold gesehen als in Spanien in vier Jahren“. Somit war das Schicksal der damals hier lebenden Indios besiegelt. Gold gibt es hier schon lange keines mehr, aber das Dörfchen „Santa Fe“ hat sich gehalten, wird aber eher selten von Touristen besucht. Der zweite Grund für unseren Besuch hier ist, dass  Karl gestern in der Bar „La Plata“ einen Herrn nach der Herkunft seinen „Panama-Huts“ gefragt hat, der ihm so gut gefallen hat und von dem wir dann erfahren haben, dass in „Santa Fe“ dieser ganz spezielle „Arbeiter-Hut“ der Panamesen hergestellt und verkauft wird. Nach einem Stopp in einer kleinen Käserei mit Restaurant wo wir bei schöner Aussicht zu Mittag essen und uns außerdem noch mit wunderbarem Käse versorgen, erreichen wir also das kleine Bergdorf und Karl macht sich gleich auf zu einem Rundgang. Ich streike, zu tief sitzen mir die vielen Biere der vergangenen Nacht noch in den Knochen und ich bevorzuge daher ein Nachmittagsschläfchen. Karl sucht und findet inzwischen ein Hutgeschäft und kauft sich also hier seinen ersten Panama-Hut, der ihm, wie ich finde, wirklich gut steht.

Karl gestern in der Bar „La Plata“ einen Herrn nach der Herkunft seinen „Panama-Huts“ gefragt hat, der ihm so gut gefallen hat und von dem wir dann erfahren haben, dass in „Santa Fe“ dieser ganz spezielle „Arbeiter-Hut“ der Panamesen hergestellt und verkauft wird. Nach einem Stopp in einer kleinen Käserei mit Restaurant wo wir bei schöner Aussicht zu Mittag essen und uns außerdem noch mit wunderbarem Käse versorgen, erreichen wir also das kleine Bergdorf und Karl macht sich gleich auf zu einem Rundgang. Ich streike, zu tief sitzen mir die vielen Biere der vergangenen Nacht noch in den Knochen und ich bevorzuge daher ein Nachmittagsschläfchen. Karl sucht und findet inzwischen ein Hutgeschäft und kauft sich also hier seinen ersten Panama-Hut, der ihm, wie ich finde, wirklich gut steht.

Der berühmte Panama-Hut, der unter anderem schon Al Capone’s Haupt zierte, stammt ja eigentlich aus Ecuador und fand seinen Weg in die Welt auf den Köpfen der Goldsucher Südamerikas. Als diese von ihren Abenteuern in die Heimat zurückkehrten, führte sie diese Reise fast immer über

und fand seinen Weg in die Welt auf den Köpfen der Goldsucher Südamerikas. Als diese von ihren Abenteuern in die Heimat zurückkehrten, führte sie diese Reise fast immer über  Panama und als sie zu Hause nach der Herkunft des schicken Huts gefragt wurden, war die Antwort fast immer: „Das ist ein Panama-Hut“. So kam der Hut aus Ecuador zu seinem irreführenden Namen. Inzwischen ist er aber auch aus Panama nicht mehr wegzudenken und wird überall in den verschiedensten Variaten verkauft und von Menschen aus allen Schichten mit Stolz getragen. Der spezielle Arbeiter-Hut ist, insbesonders bei den Bauern Panamas, nicht nur Sonnenschutz, sondern ein absolutes Statussymbol. Kein echter Kerl geht hier ohne Hut auf die Straße, kein „Campessino“ würde daran denken, ohne dieses Symbol der Männlichkeit auch nur das Haus zu verlassen.

Panama und als sie zu Hause nach der Herkunft des schicken Huts gefragt wurden, war die Antwort fast immer: „Das ist ein Panama-Hut“. So kam der Hut aus Ecuador zu seinem irreführenden Namen. Inzwischen ist er aber auch aus Panama nicht mehr wegzudenken und wird überall in den verschiedensten Variaten verkauft und von Menschen aus allen Schichten mit Stolz getragen. Der spezielle Arbeiter-Hut ist, insbesonders bei den Bauern Panamas, nicht nur Sonnenschutz, sondern ein absolutes Statussymbol. Kein echter Kerl geht hier ohne Hut auf die Straße, kein „Campessino“ würde daran denken, ohne dieses Symbol der Männlichkeit auch nur das Haus zu verlassen.

Nach einer ruhigen, kühlen Nacht neben der Kirche von „Santa Fe“ (neben Kirchen ist einfach fast immer der beste Platz für kostenloses Übernachten), werfen wir am nächsten Morgen noch einen kurzen Blick  auch in diese hinein und werden von einem wunderschönen Kunstwerk überrascht. Es wurde, wahrscheinlich anlässlich von Fronleichnam, auf dem Boden des Ganges

auch in diese hinein und werden von einem wunderschönen Kunstwerk überrascht. Es wurde, wahrscheinlich anlässlich von Fronleichnam, auf dem Boden des Ganges von der Eingangstür bis zum Altar aus teils bunt gefärbten Sägespänen ein riesiges Bild hergestellt, was wohl eine unglaublich langwierige Arbeit gewesen sein muss. Bevor wir uns wieder auf den Weg machen, tanken wir noch zur Freude der Einheimischen „im Lagerhaus“ von „Santa Fe“, der einzigen Tankmöglichkeit weit und breit und, da es heute wieder einmal sogar hier in den Bergen wirklich heiss ist, bekommen wir Lust auf ein kühles Bad und machen uns auf den Weg zu den Wasserfällen „Cascadas Alto de Piedra“. Dabei nehmen wir zwar zuerst einmal die falsche Richtung, landen aber trotzdem am „Rio Santa Maria“, den Karl gleich einmal zu einem spontanen Bad nützt. Der Rundgang zu den drei Wasserfällen ist dann auch noch wirklich

von der Eingangstür bis zum Altar aus teils bunt gefärbten Sägespänen ein riesiges Bild hergestellt, was wohl eine unglaublich langwierige Arbeit gewesen sein muss. Bevor wir uns wieder auf den Weg machen, tanken wir noch zur Freude der Einheimischen „im Lagerhaus“ von „Santa Fe“, der einzigen Tankmöglichkeit weit und breit und, da es heute wieder einmal sogar hier in den Bergen wirklich heiss ist, bekommen wir Lust auf ein kühles Bad und machen uns auf den Weg zu den Wasserfällen „Cascadas Alto de Piedra“. Dabei nehmen wir zwar zuerst einmal die falsche Richtung, landen aber trotzdem am „Rio Santa Maria“, den Karl gleich einmal zu einem spontanen Bad nützt. Der Rundgang zu den drei Wasserfällen ist dann auch noch wirklich  wunderschön, der Weg führt mitten durch schattige Kaffeeplantagen und auch dass wir den dritten der drei Fälle dann nicht finden können, weil

wunderschön, der Weg führt mitten durch schattige Kaffeeplantagen und auch dass wir den dritten der drei Fälle dann nicht finden können, weil  keinerlei Wegweiser existieren, trübt das Erlebnis dieser schönen Wanderung nicht im Geringsten. Wir wollen

keinerlei Wegweiser existieren, trübt das Erlebnis dieser schönen Wanderung nicht im Geringsten. Wir wollen dann am späten Nachmittag noch in die nächste, größere Stadt „Santiago de Veraguas“weiterfahren, denn wir müssen für unsere demnächst bevorstehende Verschiffung des Unimogs nach Kolumbien noch Bargeld beheben, Kopien für den ganzen

dann am späten Nachmittag noch in die nächste, größere Stadt „Santiago de Veraguas“weiterfahren, denn wir müssen für unsere demnächst bevorstehende Verschiffung des Unimogs nach Kolumbien noch Bargeld beheben, Kopien für den ganzen  Behördenkram machen lassen, unser Wäschekorb ist leider auch schon wieder voll und das Internet funktioniert ebenfalls einmal mehr von jetzt auf gleich nicht mehr. Erst einmal müssen wir aber wieder aus den Bergen hinaus und dieser Weg

Behördenkram machen lassen, unser Wäschekorb ist leider auch schon wieder voll und das Internet funktioniert ebenfalls einmal mehr von jetzt auf gleich nicht mehr. Erst einmal müssen wir aber wieder aus den Bergen hinaus und dieser Weg  führt uns unweigerlich auch wieder durch „San Francisco“ und vorbei an der „Bar La Plata“. Leider herrscht dort aber anscheinend nicht nur am Wochenende Vollbetrieb, nein, man trinkt hier auch an Montag-Nachmittagen (an was erinnert mich das nur…?) und wir werden mit dem Unimog natürlich schon von weitem erkannt und mit großem Hallo zum Anhalten aufgefordert. Karl’s neuer Hut wird wohlwollend bestaunt und wir beschließen, schnell auf ein Bier hineinzugehen und – was soll ich Euch sagen – es kommt wie es kommen muss – wir bleiben wieder hängen. Diesmal bekommen wir so viele Gratis-Bier, dass die Kellnerin diese zwischendurch im Kühlschrank deponieren muss, weil wir sie gar nicht so schnell trinken können, wie sie vor uns auf die Theke gestellt werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Männer (ja, in einer echten Cantina sind Frauen als Gäste die echte Ausnahme) heimlich Wetten abgeschlossen haben, nach welchem Bier ich jetzt

führt uns unweigerlich auch wieder durch „San Francisco“ und vorbei an der „Bar La Plata“. Leider herrscht dort aber anscheinend nicht nur am Wochenende Vollbetrieb, nein, man trinkt hier auch an Montag-Nachmittagen (an was erinnert mich das nur…?) und wir werden mit dem Unimog natürlich schon von weitem erkannt und mit großem Hallo zum Anhalten aufgefordert. Karl’s neuer Hut wird wohlwollend bestaunt und wir beschließen, schnell auf ein Bier hineinzugehen und – was soll ich Euch sagen – es kommt wie es kommen muss – wir bleiben wieder hängen. Diesmal bekommen wir so viele Gratis-Bier, dass die Kellnerin diese zwischendurch im Kühlschrank deponieren muss, weil wir sie gar nicht so schnell trinken können, wie sie vor uns auf die Theke gestellt werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Männer (ja, in einer echten Cantina sind Frauen als Gäste die echte Ausnahme) heimlich Wetten abgeschlossen haben, nach welchem Bier ich jetzt  endlich vom Hocker kippen werde, aber – wer mich kennt weiß, dass sie vergeblich gewartet haben! Mangels Lieferservice, den es anscheinend nur an den Wochenenden gibt, fährt diesmal der Wirt selbst los, um Essen für uns zu besorgen und der Unimog steht eben noch eine Nacht länger neben der alten Kirche, wo uns die Nachbarn jetzt auch schon von weitem grüßen, als würden wir bereits hierher gehören. Zum Schluss steckt uns der Wirt noch eine Karte mit seiner Telefonnummer zu und meint: „Egal wo ihr in Panama seid, solltet ihr jemals Rat oder Hilfe brauchen, ein Anruf bei mir genügt und ich komme und helfe euch, ganz gleich um was es geht“. Wieder einmal haben wir auf unserer Reise diese echte, ungekünstelte Willkommenskultur erlebt, die man nur abseits der Touristenpfade findet und die durch die unglaubliche Herzlichkeit dieser mittelamerikanischen Menschen die Begegnungen so speziell macht. Hier gibt es keine „Fremden“, keine „Abzocke“ oder Ungeduld wenn man auf spanisch nicht gleich die richtigen Worte findet. Jeder Versuch der Kommunikation und klingt er auch noch so hölzern in den Ohren des Gegenübers, wird umgehend mit absoluter Liebenswürdigkeit erwidert und man bekommt nach kürzester Zeit einfach gezeigt, dass man herzlich willkommen ist – Es ist ein so unbeschreibliches Gefühl und wir genießen es immer wieder aufs Neue!

endlich vom Hocker kippen werde, aber – wer mich kennt weiß, dass sie vergeblich gewartet haben! Mangels Lieferservice, den es anscheinend nur an den Wochenenden gibt, fährt diesmal der Wirt selbst los, um Essen für uns zu besorgen und der Unimog steht eben noch eine Nacht länger neben der alten Kirche, wo uns die Nachbarn jetzt auch schon von weitem grüßen, als würden wir bereits hierher gehören. Zum Schluss steckt uns der Wirt noch eine Karte mit seiner Telefonnummer zu und meint: „Egal wo ihr in Panama seid, solltet ihr jemals Rat oder Hilfe brauchen, ein Anruf bei mir genügt und ich komme und helfe euch, ganz gleich um was es geht“. Wieder einmal haben wir auf unserer Reise diese echte, ungekünstelte Willkommenskultur erlebt, die man nur abseits der Touristenpfade findet und die durch die unglaubliche Herzlichkeit dieser mittelamerikanischen Menschen die Begegnungen so speziell macht. Hier gibt es keine „Fremden“, keine „Abzocke“ oder Ungeduld wenn man auf spanisch nicht gleich die richtigen Worte findet. Jeder Versuch der Kommunikation und klingt er auch noch so hölzern in den Ohren des Gegenübers, wird umgehend mit absoluter Liebenswürdigkeit erwidert und man bekommt nach kürzester Zeit einfach gezeigt, dass man herzlich willkommen ist – Es ist ein so unbeschreibliches Gefühl und wir genießen es immer wieder aufs Neue!

Es folgt anschließend der geplante Zwischenstopp in „Santiago“, wo wir alle anfallenden Dinge innerhalb von zwei Tagen  erledigen und wo wir einen super netten Gratis-Standplatz neben dem „Happy-Hippie-Pizza-Place“ finden, an dem es nicht nur super gute Pizza gibt, sondern

erledigen und wo wir einen super netten Gratis-Standplatz neben dem „Happy-Hippie-Pizza-Place“ finden, an dem es nicht nur super gute Pizza gibt, sondern wo uns Chef Andreas von sich aus sofort seine sauberen Toiletten, sein wlan und Gratis-Trinkwasser anbietet. Dann machen wir uns auf den Weg auf die Halbinsel „Azuero“. Wir folgen einer winzigen Straße über 200 km durch den Dschungel, vorbei an endlosen Viehweiden, an kleinen Bauernhöfen mit „Campesinos“ die auf ihren Pferden unterwegs sind, sowie an Palmöl- und Bananenplantagen, bis wir am „Playa Guanico“ ankommen, der nur aus einer einzigen Straße mit ein paar

wo uns Chef Andreas von sich aus sofort seine sauberen Toiletten, sein wlan und Gratis-Trinkwasser anbietet. Dann machen wir uns auf den Weg auf die Halbinsel „Azuero“. Wir folgen einer winzigen Straße über 200 km durch den Dschungel, vorbei an endlosen Viehweiden, an kleinen Bauernhöfen mit „Campesinos“ die auf ihren Pferden unterwegs sind, sowie an Palmöl- und Bananenplantagen, bis wir am „Playa Guanico“ ankommen, der nur aus einer einzigen Straße mit ein paar  einfachen Strandlokalen besteht, flankiert links und rechts von zwei kleinen Hostels für Backpacker. Sonst gibt es hier nichts, nicht einmal eine Einkaufsmöglichkeit weit und breit und wir sind froh, dass wir unsere

einfachen Strandlokalen besteht, flankiert links und rechts von zwei kleinen Hostels für Backpacker. Sonst gibt es hier nichts, nicht einmal eine Einkaufsmöglichkeit weit und breit und wir sind froh, dass wir unsere Vorräte in „Santiago“ aufgefüllt haben. Denn dass wir an diesem wunderbaren Platz sicher ein paar Tage bleiben, steht für uns ziemlich schnell fest. Wir parken zwischen den

Vorräte in „Santiago“ aufgefüllt haben. Denn dass wir an diesem wunderbaren Platz sicher ein paar Tage bleiben, steht für uns ziemlich schnell fest. Wir parken zwischen den  Palmen direkt am traumhaften Strand, Telefonempfang gibt es keinen, aber die große, völlig urbelassene Strandkneipe „Joron Playa Guanico“ nebenan bietet wlan, Bier kostet hier 1 US$, als Speisekarte dient eine große, vor ewigen Zeiten handgeschriebene Tafel, hier fühlen wir uns sofort wohl, genau das ist es was wir suchen.

Palmen direkt am traumhaften Strand, Telefonempfang gibt es keinen, aber die große, völlig urbelassene Strandkneipe „Joron Playa Guanico“ nebenan bietet wlan, Bier kostet hier 1 US$, als Speisekarte dient eine große, vor ewigen Zeiten handgeschriebene Tafel, hier fühlen wir uns sofort wohl, genau das ist es was wir suchen.  Am nächsten Tag ist Vatertag in Panama und die Kneipe füllt sich schon gegen Mittag mit

Am nächsten Tag ist Vatertag in Panama und die Kneipe füllt sich schon gegen Mittag mit  feierwütigen Herren jeden Alters (Vatertag wird hier wohl ohne Familie gefeiert) und die Stimmung ist super. Wir treffen hier auf Walter,

feierwütigen Herren jeden Alters (Vatertag wird hier wohl ohne Familie gefeiert) und die Stimmung ist super. Wir treffen hier auf Walter,  der in Venezuela geboren ist, in seinem Leben schon ziemlich überall in Zentralamerika gelebt hat und der im Moment hier am Strand unter den hohen, schattigen Bäumen unter denen das Strandlokal sich befindet, tagsüber Surfboards repariert und nachts in

der in Venezuela geboren ist, in seinem Leben schon ziemlich überall in Zentralamerika gelebt hat und der im Moment hier am Strand unter den hohen, schattigen Bäumen unter denen das Strandlokal sich befindet, tagsüber Surfboards repariert und nachts in  seinem Auto schläft. Zwischendurch spielt er mit den Einheimischen im Lokal leidenschaftlich Domino und genießt sein freies Leben, obwohl seine in Amerika lebende Tochter ihn immer wieder

seinem Auto schläft. Zwischendurch spielt er mit den Einheimischen im Lokal leidenschaftlich Domino und genießt sein freies Leben, obwohl seine in Amerika lebende Tochter ihn immer wieder  bittet, bei ihr zu leben, aber Walter will seine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Karl überprüft hier wieder einmal den Inhalt unserer Dachbox und wir kommen leider drauf, dass die oft sintflutartigen Regenfälle der letzten Zeit der darin befindlichen Kleidung und den beiden Hängematten doch geschadet haben und vieles feucht ist. Alles muss nun heraus und wird zwei Tage lang in die Gott sei Dank durchgehend scheinende Sonne gehängt bis alles wieder trocken ist.

bittet, bei ihr zu leben, aber Walter will seine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Karl überprüft hier wieder einmal den Inhalt unserer Dachbox und wir kommen leider drauf, dass die oft sintflutartigen Regenfälle der letzten Zeit der darin befindlichen Kleidung und den beiden Hängematten doch geschadet haben und vieles feucht ist. Alles muss nun heraus und wird zwei Tage lang in die Gott sei Dank durchgehend scheinende Sonne gehängt bis alles wieder trocken ist.  Karl holt sich von Walter etwas Polyester, das dieser zum Ausbessern der Surfboards benützt und dichtet unsere Kiste zusätzlich nocheinmal ab. Wir räumen das ganze Zeug zurück und hoffen, dass es in Zukunft trocken bleibt. Dafür freut sich Walter, dass wir ihm unser Feuerwerk schenken, mit dem wir an der Grenze von Nicaragua schon Probleme hatten. Wir wollen diese bei der Einreise in Kolumbien vermeiden, wo eine Einfuhr von Feuerwerkskörpern streng verboten ist. Wieder fällt uns nach ein paar Tagen der Abschied vom „Playa Guanico“ extrem schwer, ich benütze noch ein letztes Mal die beste Dusche seit langem, die täglich dadurch entsteht, dass der große Trinkwassertank des Lokals gefüllt wird, die Mitarbeiter dann aber jedesmal vergessen, das Wasser wieder abzudrehen wenn er voll ist und dadurch ein richtiger Wasserfall entsteht, der sich super zum Duschen eignet, bis nach Stunden dann doch mal irgendjemand auf die Idee kommt, das Wasser wieder abzudrehen. Auch das ist halt typisch Zentralamerika!

Karl holt sich von Walter etwas Polyester, das dieser zum Ausbessern der Surfboards benützt und dichtet unsere Kiste zusätzlich nocheinmal ab. Wir räumen das ganze Zeug zurück und hoffen, dass es in Zukunft trocken bleibt. Dafür freut sich Walter, dass wir ihm unser Feuerwerk schenken, mit dem wir an der Grenze von Nicaragua schon Probleme hatten. Wir wollen diese bei der Einreise in Kolumbien vermeiden, wo eine Einfuhr von Feuerwerkskörpern streng verboten ist. Wieder fällt uns nach ein paar Tagen der Abschied vom „Playa Guanico“ extrem schwer, ich benütze noch ein letztes Mal die beste Dusche seit langem, die täglich dadurch entsteht, dass der große Trinkwassertank des Lokals gefüllt wird, die Mitarbeiter dann aber jedesmal vergessen, das Wasser wieder abzudrehen wenn er voll ist und dadurch ein richtiger Wasserfall entsteht, der sich super zum Duschen eignet, bis nach Stunden dann doch mal irgendjemand auf die Idee kommt, das Wasser wieder abzudrehen. Auch das ist halt typisch Zentralamerika!

Noch einmal fahren wir jetzt hinauf in die Berge, nach dem für uns enttäuschenden „Boquete“, wollen wir jetzt noch dem zweiten Ort den man uns empfiohlen hat, eine Chance geben und erreichen „El Valle de Anton“. Dieser liegt am Boden eines erloschenen Vulkankraters und gilt als eines der schönsten Orte von Panama.

Panama.  Selbst die Panamesen aus der Hauptstadt kommen gerne hierher um ihre Wochenenden im kühlen Bergklima zu verbringen. Warum das so ist, erschließt sich uns leider auch hier wieder einmal nicht, mit Ausnahme der wirklich schönen Lage des Orts, der umrandet von dichtem Wald, fast ein bisschen an Europa erinnert, gibt es hier nämlich nichts was uns wirklich faszinieren würde. Ein recht netter Markt, eine Schmetterlingsfarm und ein paar Wasserfälle die man erwandern könnte, reißen es auch nicht raus, ansonsten besteht der Ort vor allem aus einer langgezogenen Hauptstraße mit vielen Restaurants, an der wir dann auch über Nacht parken. Was tut man, wenn mn nichts zu tun

Selbst die Panamesen aus der Hauptstadt kommen gerne hierher um ihre Wochenenden im kühlen Bergklima zu verbringen. Warum das so ist, erschließt sich uns leider auch hier wieder einmal nicht, mit Ausnahme der wirklich schönen Lage des Orts, der umrandet von dichtem Wald, fast ein bisschen an Europa erinnert, gibt es hier nämlich nichts was uns wirklich faszinieren würde. Ein recht netter Markt, eine Schmetterlingsfarm und ein paar Wasserfälle die man erwandern könnte, reißen es auch nicht raus, ansonsten besteht der Ort vor allem aus einer langgezogenen Hauptstraße mit vielen Restaurants, an der wir dann auch über Nacht parken. Was tut man, wenn mn nichts zu tun  hat, man sucht sich was zu essen und zu trinken, in diesem so hochgelobten Ort werden jedoch schon um 20.30 Uhr am Abend die Gehsteige hochgeklappt und so landen

hat, man sucht sich was zu essen und zu trinken, in diesem so hochgelobten Ort werden jedoch schon um 20.30 Uhr am Abend die Gehsteige hochgeklappt und so landen  wir gerade noch rechtzeitig im Restaurant eines kleinen Hotels, wo es zwar auch nichts mehr zu essen, aber wenigstens noch was zu trinken gibt. Chef Petr aus der Slowakei, aufgewachsen in Deutschland, begrüßt uns gleich mal mit „Ah, zwei Österreicher, Küss die Hand lieber Franz,…“ und schon landen wir mitten in einer lustigen Runde, wo der Abend dann wieder einmal länger dauert. Um hier jetzt zwischendurch

wir gerade noch rechtzeitig im Restaurant eines kleinen Hotels, wo es zwar auch nichts mehr zu essen, aber wenigstens noch was zu trinken gibt. Chef Petr aus der Slowakei, aufgewachsen in Deutschland, begrüßt uns gleich mal mit „Ah, zwei Österreicher, Küss die Hand lieber Franz,…“ und schon landen wir mitten in einer lustigen Runde, wo der Abend dann wieder einmal länger dauert. Um hier jetzt zwischendurch  einmal etwas klarzustellen: Auch wenn es wahrscheinlich so klingt, wir verbringen unsere Nachmittage und Abende nicht ausschließlich in Kneipen. Aber dadurch, dass wir den letzten, richtigen Campingplatz vor vielen Monaten in Amerika benützt haben, treffen wir wirklich nur sehr selten auf andere Reisende und holen dies

einmal etwas klarzustellen: Auch wenn es wahrscheinlich so klingt, wir verbringen unsere Nachmittage und Abende nicht ausschließlich in Kneipen. Aber dadurch, dass wir den letzten, richtigen Campingplatz vor vielen Monaten in Amerika benützt haben, treffen wir wirklich nur sehr selten auf andere Reisende und holen dies  dann eben meistens auf diesem Weg nach. Außerdem serviert Petr in seinem Lokal am nächsten Tag auch noch ein wunderbares Gulasch mit Spätzle, was das ansonsten für uns eher langweilige „El Valle de Anton“ wieder richtig aufwertet. Zum Abschluss gibt es sogar noch einen lustigen Festzug im Ort, mit dem hier der Heilige Josef, der Schutzpatron des Orts gefeiert wird und, da dieser ganz früher wohl mal mit einem Pferd über die Berge in den Ort geritten kam, nehmen alle Kinder von „El Valle de Anton“ voller Stolz auf Steckenpferden und mit Cowboyhüten daran teil. Natürlich wird „Josefi“ auch von den Erwachsenen entsprechend gefeiert und es wird schon alles für ein Fest am Abend vorbereitet, da wir aber, nach der gestrigen Sause bei Petr lieber nicht riskieren möchten, uns heute wieder unter die sicher großzügigen Einheimischen zu mischen, suchen wir lieber schleunigst das Weite.

dann eben meistens auf diesem Weg nach. Außerdem serviert Petr in seinem Lokal am nächsten Tag auch noch ein wunderbares Gulasch mit Spätzle, was das ansonsten für uns eher langweilige „El Valle de Anton“ wieder richtig aufwertet. Zum Abschluss gibt es sogar noch einen lustigen Festzug im Ort, mit dem hier der Heilige Josef, der Schutzpatron des Orts gefeiert wird und, da dieser ganz früher wohl mal mit einem Pferd über die Berge in den Ort geritten kam, nehmen alle Kinder von „El Valle de Anton“ voller Stolz auf Steckenpferden und mit Cowboyhüten daran teil. Natürlich wird „Josefi“ auch von den Erwachsenen entsprechend gefeiert und es wird schon alles für ein Fest am Abend vorbereitet, da wir aber, nach der gestrigen Sause bei Petr lieber nicht riskieren möchten, uns heute wieder unter die sicher großzügigen Einheimischen zu mischen, suchen wir lieber schleunigst das Weite.

Ein letztes Mal, bevor wir uns endgültig in Richtung der Hauptstadt „Panama City“ begeben, verbringen wir dann noch ein paar wunderbare, einsame Tage am Strand „Playa Los Panama“, weil der sozusagen am Weg liegt und wundern uns dort über  den Mix aus tiefschwarzem Vulkansand und vom Meer angeschwemmtem, hellen Sand, was einen ganz eigenartigen Kontrast auslöst, den wir bisher noch nirgendwo gesehen haben. Es ist ein typischer Einheimischen-Strand,

den Mix aus tiefschwarzem Vulkansand und vom Meer angeschwemmtem, hellen Sand, was einen ganz eigenartigen Kontrast auslöst, den wir bisher noch nirgendwo gesehen haben. Es ist ein typischer Einheimischen-Strand,  wir sind hier übers Wochenende und an beiden Tagen sind wir umringt von feierwütigen Panamesen, die hier tagsüber ihr Wochenende genießen. Wieder behandelt uns hier keiner wie Fremde, es wird gewunken, gegrüßt

wir sind hier übers Wochenende und an beiden Tagen sind wir umringt von feierwütigen Panamesen, die hier tagsüber ihr Wochenende genießen. Wieder behandelt uns hier keiner wie Fremde, es wird gewunken, gegrüßt und neben uns getanzt, wir werden eingeladen und mit Musik aus den riesigen Boxen beschallt, die so auf den Autodächern platziert

und neben uns getanzt, wir werden eingeladen und mit Musik aus den riesigen Boxen beschallt, die so auf den Autodächern platziert  werden, damit ja auch noch der am weitesten entfernte Strandbesucher in den Genuss der in voller Lautstärke dröhnenden Salsa- und Merengue-Klänge kommt. Mit Einbruch der Dunkelheit packen alle wieder zusammen, es herrscht schlagartig Ruhe am Strand und wir sind komplett alleine. Es ist dann so einsam hier, dass uns am Abend sogar einmal die Polizei besucht, die sich wahrscheinlich über das nächtliche Licht hier wundert, daher bei uns nach dem Rechten schaut, sich aber nur davon überzeugt, dass es uns gut geht und anschließend gleich wieder verschwindet.

werden, damit ja auch noch der am weitesten entfernte Strandbesucher in den Genuss der in voller Lautstärke dröhnenden Salsa- und Merengue-Klänge kommt. Mit Einbruch der Dunkelheit packen alle wieder zusammen, es herrscht schlagartig Ruhe am Strand und wir sind komplett alleine. Es ist dann so einsam hier, dass uns am Abend sogar einmal die Polizei besucht, die sich wahrscheinlich über das nächtliche Licht hier wundert, daher bei uns nach dem Rechten schaut, sich aber nur davon überzeugt, dass es uns gut geht und anschließend gleich wieder verschwindet.

Die Hauptstadt „Panama-City“ erreichen wir dann über die „Puente de las Americas“, die als Wahrzeichen des Panamakanals  gilt. Es handelt sich dabei um eine der größten Stahlbrücken der Welt, sie überspannt die Kanaleinfahrt auf der Pazifikseite in 117 m Höhe, ist 1.654 m lang, war

gilt. Es handelt sich dabei um eine der größten Stahlbrücken der Welt, sie überspannt die Kanaleinfahrt auf der Pazifikseite in 117 m Höhe, ist 1.654 m lang, war  20 Mill. US$ teuer, wurde von den USA gebaut, 1962 eröffnet und löste den bis dahin bestehenden Fährbetrieb ab. Unser erstes Ziel ist dann die Halbinsel „Amador“, die mit dem Material das beim Bau und bei der Erweiterung des Kanals angefallen ist, künstlich erschaffen wurde und über einen langen Damm erreichbar ist, von dem aus man einen wunderbaren Ausblick auf die Kanaleinfahrt und die vorbeiziehenden Segel- und Kreuzfahrtschiffe , sowie die teils riesigen Containerschiffe hat.

20 Mill. US$ teuer, wurde von den USA gebaut, 1962 eröffnet und löste den bis dahin bestehenden Fährbetrieb ab. Unser erstes Ziel ist dann die Halbinsel „Amador“, die mit dem Material das beim Bau und bei der Erweiterung des Kanals angefallen ist, künstlich erschaffen wurde und über einen langen Damm erreichbar ist, von dem aus man einen wunderbaren Ausblick auf die Kanaleinfahrt und die vorbeiziehenden Segel- und Kreuzfahrtschiffe , sowie die teils riesigen Containerschiffe hat.

Acht bis zehn Stunden dauert die Durchfahrt für die Riesen durch den 82 km langen, 153 m breiten und 14 m tiefen Kanal,  plus einer vorherigen Wartezeit von bis zu 12 Stunden, während der der volle Betrag für die Durchfahrt bereits auf dem Konto der Kanalgesellschaft

plus einer vorherigen Wartezeit von bis zu 12 Stunden, während der der volle Betrag für die Durchfahrt bereits auf dem Konto der Kanalgesellschaft  eingetroffen sein muss, sonst geht da nix. Die Durchschnittsgebühr beträgt 79.000 Dollar, die höchste Gebühr zahlte die MOL Benefactor im Juli 2016 mit 829.468 Dollar, die nierigste mit 0,36 Dollar Richard Halliburton, der 1928 den Kanal durchschwamm. Der Kanal gehört zu den sieben Weltwundern, die Gesamtbauzeit betrug 10 Jahre (1904-1914), begonnen von den Franzosen, die aber an den extremen Widrigkeiten an Mann und Material bald scheiterten und fertiggestellt von den Amerikanern mit Gesamtbaukosten von fast 450 Mio Dollar. Von den insgesamt ca. 75.000 Arbeitskräften überlebten ca. 25.000 den Bau nicht, die meisten starben noch unter der Leitung der Franzosen an Malaria, Typhus, Gelbfieber und Arbeitsunfällen. Die Eröffnung war von Präsident Teddy Roosevelt als riesiges Fest geplant, welches dann aber zu seinem großen Bedauern durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges sozusagen „ins Wasser des Kanals“ fiel.

eingetroffen sein muss, sonst geht da nix. Die Durchschnittsgebühr beträgt 79.000 Dollar, die höchste Gebühr zahlte die MOL Benefactor im Juli 2016 mit 829.468 Dollar, die nierigste mit 0,36 Dollar Richard Halliburton, der 1928 den Kanal durchschwamm. Der Kanal gehört zu den sieben Weltwundern, die Gesamtbauzeit betrug 10 Jahre (1904-1914), begonnen von den Franzosen, die aber an den extremen Widrigkeiten an Mann und Material bald scheiterten und fertiggestellt von den Amerikanern mit Gesamtbaukosten von fast 450 Mio Dollar. Von den insgesamt ca. 75.000 Arbeitskräften überlebten ca. 25.000 den Bau nicht, die meisten starben noch unter der Leitung der Franzosen an Malaria, Typhus, Gelbfieber und Arbeitsunfällen. Die Eröffnung war von Präsident Teddy Roosevelt als riesiges Fest geplant, welches dann aber zu seinem großen Bedauern durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges sozusagen „ins Wasser des Kanals“ fiel.

Auf der riesigen, besonders natürlich bei den Einwohnern von Panama City beliebten, Erholungshalbinsel „Amador“ gibt es alles was das Freizeitherz begehrt, Spazier- und Radwege, Essensstände und Restaurants. eine Go-Kart-Bahn, man kann Fahrräder und Elektroscooter mieten. Wir übernachten dann auch gleich hier mit einem unglaublichen  Blick auf die Skyline

Blick auf die Skyline  von Panama-City, wobei wir ganz zufällig auch noch auf unsere Freunde Klaus und Sonja treffen. Sie sind es auch, die uns als erstes über den geänderten Abfahrtstermin des Schiffes informieren, das unsere Fahrzeuge eigentlich am 8. Juli nach Cartagena in Kolumbien bringen sollte und das nun auf 12. Juli verschoben wurde. Wir haben die gleiche Verschiffungsagentur wie unsere Freunde, man hat es aber, aus welchem Grund auch immer, nicht der Mühe wert gefunden, uns ebenfalls über die Verschiebung zu informieren. Da wir ja, gemeinsam mit unseren Freunden, für den 5. Juli vier Plätze auf einem Segelschiff für einen Törn durch die San Blas Inseln gebucht haben, versuchen wir als erstes,

von Panama-City, wobei wir ganz zufällig auch noch auf unsere Freunde Klaus und Sonja treffen. Sie sind es auch, die uns als erstes über den geänderten Abfahrtstermin des Schiffes informieren, das unsere Fahrzeuge eigentlich am 8. Juli nach Cartagena in Kolumbien bringen sollte und das nun auf 12. Juli verschoben wurde. Wir haben die gleiche Verschiffungsagentur wie unsere Freunde, man hat es aber, aus welchem Grund auch immer, nicht der Mühe wert gefunden, uns ebenfalls über die Verschiebung zu informieren. Da wir ja, gemeinsam mit unseren Freunden, für den 5. Juli vier Plätze auf einem Segelschiff für einen Törn durch die San Blas Inseln gebucht haben, versuchen wir als erstes,  diesen ebenfalls umzubuchen, was uns aber jeweils die Anzahlung von 120 US$ kosten würde. So beschließen wir, nach einigen Überlegungen, alles so zu lassen wie es ist, die beiden Fahrzeuge, wie geplant, schon am 4. Juli in den Abfahrtshafen Manzanillo in Panama zu stellen und dafür, bis zur Abfahrt des Schiffs, fünf Tage lang eine Lagergebühr in Kauf zu nehmen. Natürlich sind wir dann aber auch vier Tage zu früh in Cartagena und werden uns dort zusammen über AirB&B eine Wohnung nehmen bis zur Ankunft unserer Fahrzeuge. Alles zusammen ist natürlich für die allseits überstrapazierten Reisekassen keine Freude, aber wir können es halt sowieso nicht ändern. Wir hoffen nur wirklich, dass uns kurzfristig nicht noch eine weitere Verschiebung ereilt.

diesen ebenfalls umzubuchen, was uns aber jeweils die Anzahlung von 120 US$ kosten würde. So beschließen wir, nach einigen Überlegungen, alles so zu lassen wie es ist, die beiden Fahrzeuge, wie geplant, schon am 4. Juli in den Abfahrtshafen Manzanillo in Panama zu stellen und dafür, bis zur Abfahrt des Schiffs, fünf Tage lang eine Lagergebühr in Kauf zu nehmen. Natürlich sind wir dann aber auch vier Tage zu früh in Cartagena und werden uns dort zusammen über AirB&B eine Wohnung nehmen bis zur Ankunft unserer Fahrzeuge. Alles zusammen ist natürlich für die allseits überstrapazierten Reisekassen keine Freude, aber wir können es halt sowieso nicht ändern. Wir hoffen nur wirklich, dass uns kurzfristig nicht noch eine weitere Verschiebung ereilt.

In der Zwischenzeit erforschen wir Panama City, besuchen die UNESCO-Altstadt „Casco Viejo“, die mich mit ihrem morbiden  Charme sofort ein bisschen an das alte Havanna in Kuba erinnert. Wunderschöne Kolonialgebäude stehen eng an Abrisshäusern, viele davon voll mit

Charme sofort ein bisschen an das alte Havanna in Kuba erinnert. Wunderschöne Kolonialgebäude stehen eng an Abrisshäusern, viele davon voll mit  Hausbesetzern, die in den mehr

Hausbesetzern, die in den mehr  oder weniger desolaten Häusern hinter kaputten Mauern und ohne Fenster leben. Alles nur wenige Fahrminuten von den spiegelnden Fassaden der Hochhäuser und dem Bankenviertel von Panama City entfernt. Auffällig viel Polizei sichert

oder weniger desolaten Häusern hinter kaputten Mauern und ohne Fenster leben. Alles nur wenige Fahrminuten von den spiegelnden Fassaden der Hochhäuser und dem Bankenviertel von Panama City entfernt. Auffällig viel Polizei sichert die Straßen der Altstadt, es gibt wunderschöne Lokale, meistens in den oberen Preisklassen und wir landen ausnahmsweise zum Abendessen auf einer traumhaften Dachterrasse mit Blick über die beleuchtete Stadt. Beim späteren Rückweg im Dunkeln zum Unimog, der ein bisschen außerhalb geparkt ist, werden wir wieder von der Polizei genau beobachtet, die darauf achtet, dass man als Tourist zu Fuß nur jene Viertel der Altstadt betritt, die von ihr abgesichert werden können. Auch in der übrigen Stadt springt uns überall der riesige Unterschied zwischen „Reich und Arm“ entgegen. Überall grenzen Viertel voller Wellblechhütten direkt an glänzende Hochhäuser. Auch die Kriminalität scheint überraschend hoch zu sein, wir erfahren, dass bei Razzien der Polizei, größtenteils in der Hauptstadt und in der Hafenstadt Colon, regelmäßig Banden aufgedeckt und riesige Mengen Drogen, Waffen und Geld beschlagnahmt werden. Das alles würde man dem so ruhig und friedlich wirkenden Panama auf den ersten Blick gar nicht zutrauen.

die Straßen der Altstadt, es gibt wunderschöne Lokale, meistens in den oberen Preisklassen und wir landen ausnahmsweise zum Abendessen auf einer traumhaften Dachterrasse mit Blick über die beleuchtete Stadt. Beim späteren Rückweg im Dunkeln zum Unimog, der ein bisschen außerhalb geparkt ist, werden wir wieder von der Polizei genau beobachtet, die darauf achtet, dass man als Tourist zu Fuß nur jene Viertel der Altstadt betritt, die von ihr abgesichert werden können. Auch in der übrigen Stadt springt uns überall der riesige Unterschied zwischen „Reich und Arm“ entgegen. Überall grenzen Viertel voller Wellblechhütten direkt an glänzende Hochhäuser. Auch die Kriminalität scheint überraschend hoch zu sein, wir erfahren, dass bei Razzien der Polizei, größtenteils in der Hauptstadt und in der Hafenstadt Colon, regelmäßig Banden aufgedeckt und riesige Mengen Drogen, Waffen und Geld beschlagnahmt werden. Das alles würde man dem so ruhig und friedlich wirkenden Panama auf den ersten Blick gar nicht zutrauen.

Am nächsten Tag füht uns unser Weg ins „Overland Embassy“. Dies ist eine noch ganz junge Agentur, die sich um alle Belange kümmert, mit  denen Overlander auf ihren Reisen konfrontiert werden. Wir haben zwar unsere Verschiffung nicht über sie gebucht, aber hier in diesem Büro und auf dem nebenan liegenden,

denen Overlander auf ihren Reisen konfrontiert werden. Wir haben zwar unsere Verschiffung nicht über sie gebucht, aber hier in diesem Büro und auf dem nebenan liegenden,  winzigen Campingplatz sind einfach alle Reisenden willkommen. Chef Alejandro begrüßt uns mit seinem Team so überaus herzlich, dass wir uns sofort super aufgenommen fühlen. Hierher haben wir uns auch ein Paket mit Ersatzteilen für den Unimog aus Deutschland schicken lassen, das wir jetzt abholen. Seit ziemlich langer Zeit verlieren wir nämlich Öl an einer Stelle, aber immer nur wenn der Unimog steht. Karl hat

winzigen Campingplatz sind einfach alle Reisenden willkommen. Chef Alejandro begrüßt uns mit seinem Team so überaus herzlich, dass wir uns sofort super aufgenommen fühlen. Hierher haben wir uns auch ein Paket mit Ersatzteilen für den Unimog aus Deutschland schicken lassen, das wir jetzt abholen. Seit ziemlich langer Zeit verlieren wir nämlich Öl an einer Stelle, aber immer nur wenn der Unimog steht. Karl hat  sich über das Problem im Internet schlau gemacht und die entsprechenden Ersatzteile bestellt und Alejandro geht jetzt persönlich mit ihm in die ebenfalls gleich nebenan liegende Werkstatt, um dem Chefmechaniker dort genau zu übersetzen was wir brauchen. Dann wird im Vorhinein ein Preis für die Reparatur festgesetzt, damit es am Schluss keine unliebsame Überraschung gibt, ein wirklich super Service. Es gibt einfach nichts, was man Alejandro nicht fragen kann, für jedes noch so kleine oder auch große Overlander-Problem hat er ein Ohr und meistens eine Lösung parat und dazu noch jede Menge wertvoller Tipps. Er selbst ist ebenfalls ein begeisterter Overlander und hat daher diese Agentur gegründet. Wir quartieren uns also auf Alejandros

sich über das Problem im Internet schlau gemacht und die entsprechenden Ersatzteile bestellt und Alejandro geht jetzt persönlich mit ihm in die ebenfalls gleich nebenan liegende Werkstatt, um dem Chefmechaniker dort genau zu übersetzen was wir brauchen. Dann wird im Vorhinein ein Preis für die Reparatur festgesetzt, damit es am Schluss keine unliebsame Überraschung gibt, ein wirklich super Service. Es gibt einfach nichts, was man Alejandro nicht fragen kann, für jedes noch so kleine oder auch große Overlander-Problem hat er ein Ohr und meistens eine Lösung parat und dazu noch jede Menge wertvoller Tipps. Er selbst ist ebenfalls ein begeisterter Overlander und hat daher diese Agentur gegründet. Wir quartieren uns also auf Alejandros  Mini-Campingplatz ein, wo es zwar so eng ist, dass alle im vorderen Teil geparkten Fahrzeuge immer rausfahren müssen, wenn der hinterste auch raus will, aber zum Glück ist es nicht jeden Tag ganz voll hier und irgendwie geht es auch immer wieder. Gerade werden erst die Sanitäranlagen und eine Küche neu gebaut, es wird geschraubt und gehämmert was das Zeug hält und mittendrinnen stiefelt ein Huhn über den Platz, das, wie uns Alejandro erzählt, ein Overlander vor einiger Zeit hiergelassen hat und das seither hier lebt, sein Futter bekommt und zusätzliche Streicheleinheiten von allen. Es ist total anhänglich, man merkt genau, dass es wohl einige Zeit in einem Camper gelebt hat, denn es tut nichts lieber, als in jedem unbeobachteten Moment ins Innere der Fahrzeuge zu f

Mini-Campingplatz ein, wo es zwar so eng ist, dass alle im vorderen Teil geparkten Fahrzeuge immer rausfahren müssen, wenn der hinterste auch raus will, aber zum Glück ist es nicht jeden Tag ganz voll hier und irgendwie geht es auch immer wieder. Gerade werden erst die Sanitäranlagen und eine Küche neu gebaut, es wird geschraubt und gehämmert was das Zeug hält und mittendrinnen stiefelt ein Huhn über den Platz, das, wie uns Alejandro erzählt, ein Overlander vor einiger Zeit hiergelassen hat und das seither hier lebt, sein Futter bekommt und zusätzliche Streicheleinheiten von allen. Es ist total anhänglich, man merkt genau, dass es wohl einige Zeit in einem Camper gelebt hat, denn es tut nichts lieber, als in jedem unbeobachteten Moment ins Innere der Fahrzeuge zu f lattern, um sich dort häuslich niederzulassen, was immer wieder für lustige Situationen inkl. lautem Geschrei der überraschten Neuankömmlinge gut ist, die das Huhn noch nicht kennen. Überhaupt herrscht eine super Stimmung auf dem kleinen Platz, es ist so eng, dass man sich sowieso mit jedem unterhalten muss, es treffen hier die verschiedensten Nationen in jung und alt aufeinander, jeder ist eigentlich gut drauf (bis auf die, deren Überfahrt bereits mehrmals verschoben wurde,…)und zu erzählen hat ja auch jeder was. Wir treffen z.B. auf Peter, einen sehr symphatischen Österreicher aus Zell am See, der in seinem Landrover auch ziemlich genau so lange und auf ähnlicher Strecke unterwegs ist wie wir und der uns erzählt, dass er bereits in Mexico zweimal mit Waffengewalt mitten auf der Straße gestoppt und am helllichten Tag im Auto ausgeraubt wurde und dass er in Nicaragua beim gleichen Militärposten an dem wir einer mehrstündigen Kontrolle unterzogen wurden, fast schon Handschellen angelegt bekam, weil er das nahezu unsichtbare Absperrseil durchfuhr, bevor er einen Gefängnisaufenthalt dann knapp doch noch abwehren konnte. Solche und viele andere Reisegeschichten und -erfahrungen werden hier ausgetauscht und es herrscht eine gemütliche Atmosphäre. Die Arbeiten in die Werkstatt sind dann in gut einem Tag erledigt, inzwischen treffen auch Klaus und

lattern, um sich dort häuslich niederzulassen, was immer wieder für lustige Situationen inkl. lautem Geschrei der überraschten Neuankömmlinge gut ist, die das Huhn noch nicht kennen. Überhaupt herrscht eine super Stimmung auf dem kleinen Platz, es ist so eng, dass man sich sowieso mit jedem unterhalten muss, es treffen hier die verschiedensten Nationen in jung und alt aufeinander, jeder ist eigentlich gut drauf (bis auf die, deren Überfahrt bereits mehrmals verschoben wurde,…)und zu erzählen hat ja auch jeder was. Wir treffen z.B. auf Peter, einen sehr symphatischen Österreicher aus Zell am See, der in seinem Landrover auch ziemlich genau so lange und auf ähnlicher Strecke unterwegs ist wie wir und der uns erzählt, dass er bereits in Mexico zweimal mit Waffengewalt mitten auf der Straße gestoppt und am helllichten Tag im Auto ausgeraubt wurde und dass er in Nicaragua beim gleichen Militärposten an dem wir einer mehrstündigen Kontrolle unterzogen wurden, fast schon Handschellen angelegt bekam, weil er das nahezu unsichtbare Absperrseil durchfuhr, bevor er einen Gefängnisaufenthalt dann knapp doch noch abwehren konnte. Solche und viele andere Reisegeschichten und -erfahrungen werden hier ausgetauscht und es herrscht eine gemütliche Atmosphäre. Die Arbeiten in die Werkstatt sind dann in gut einem Tag erledigt, inzwischen treffen auch Klaus und  Sonja ein und wir nehmen gemeinsam am nächsten Tag das Projekt „Papiere für die Verschiffung“ in Angriff. Dieses besteht aus drei Teilen: Am ersten Tag muss man bereits

Sonja ein und wir nehmen gemeinsam am nächsten Tag das Projekt „Papiere für die Verschiffung“ in Angriff. Dieses besteht aus drei Teilen: Am ersten Tag muss man bereits  ganz in der Früh bei der zuständigen Polizeibehörde sein, diese öffnet um 07.00 Uhr, aber bereits vorher werden Nummern ausgeteilt und davon nicht mehr als 20. Wer also zu spät kommt, kann das Ganze für diesen Tag gleich vergessen. Wir stellen seit langem mal wieder einen Wecker, erreichen rechtzeitig das total heruntergekommene Gewerbegebiet wo sich die Behörde befindet und bekommen die Nummern 7 und 8. Dann heisst es in der Sonne warten, nur der überaus unfreundliche und völlig spaßbefreite Beamte hat seinen Schreibtisch wohlweislich im Schatten platziert. Im Befehlston gibt er Anweisungen welche Dokumente er zu sehen wünscht und wieviele Kopien davon auf seinem Schreibtisch zu landen haben. Im Anschluss daran wird von einem anderen Inspektor noch am Fahrzeug kontrolliert ob die Fahrgestell-Nr. auch zu den Papieren passt, aber letztendlich

ganz in der Früh bei der zuständigen Polizeibehörde sein, diese öffnet um 07.00 Uhr, aber bereits vorher werden Nummern ausgeteilt und davon nicht mehr als 20. Wer also zu spät kommt, kann das Ganze für diesen Tag gleich vergessen. Wir stellen seit langem mal wieder einen Wecker, erreichen rechtzeitig das total heruntergekommene Gewerbegebiet wo sich die Behörde befindet und bekommen die Nummern 7 und 8. Dann heisst es in der Sonne warten, nur der überaus unfreundliche und völlig spaßbefreite Beamte hat seinen Schreibtisch wohlweislich im Schatten platziert. Im Befehlston gibt er Anweisungen welche Dokumente er zu sehen wünscht und wieviele Kopien davon auf seinem Schreibtisch zu landen haben. Im Anschluss daran wird von einem anderen Inspektor noch am Fahrzeug kontrolliert ob die Fahrgestell-Nr. auch zu den Papieren passt, aber letztendlich  ist das Ganze dann auch schnell wieder erledigt und wir dürfen uns mit dem Hinweis, dass das fertige Dokument am nächsten Vormittag bei einer anderen Behörde abzuholen sei, wieder zurück auf den Campingplatz begeben. Überraschend erhalten

ist das Ganze dann auch schnell wieder erledigt und wir dürfen uns mit dem Hinweis, dass das fertige Dokument am nächsten Vormittag bei einer anderen Behörde abzuholen sei, wieder zurück auf den Campingplatz begeben. Überraschend erhalten  wir dann dort von Chef Alejandro eine Einladung, mit ihm und seinen Freunden am Abend essen zu gehen, was wir natürlich sehr gerne annehmen. Es folgt ein unglaublich netter Abend, zuerst in einem texanischen Lokal bei wunderbarem Essen und als die Sprache zwischendurch auf Autorennen

wir dann dort von Chef Alejandro eine Einladung, mit ihm und seinen Freunden am Abend essen zu gehen, was wir natürlich sehr gerne annehmen. Es folgt ein unglaublich netter Abend, zuerst in einem texanischen Lokal bei wunderbarem Essen und als die Sprache zwischendurch auf Autorennen  und Rallyes kommt, hat Alejandro die großartige Idee, dass wir nach dem Essen doch noch einen Abstecher auf die Go-Kart-Bahn machen könnten, wo sich die „Benzin-Brüder“ dann noch ein heisses Rennen liefern. Bei einer Runde Bier wird der lustige Abend

und Rallyes kommt, hat Alejandro die großartige Idee, dass wir nach dem Essen doch noch einen Abstecher auf die Go-Kart-Bahn machen könnten, wo sich die „Benzin-Brüder“ dann noch ein heisses Rennen liefern. Bei einer Runde Bier wird der lustige Abend  dann beendet. Am nächsten Tag nehmen wir uns zu viert ein Uber um unsere Dokumente abzuholen, das kostet uns ingesamt 10 $ und ist allemal komfortabler, als mit den großen Autos einmal mehr durch die Stadt zu kurven. Man überprüft nocheinmal unsere Original-Dokumente und lässt uns dann nur ca. eineinhalb Stunden auf unsere Bescheinigung für den Hafen warten, was für Mittelamerika wirklich kurz ist und wir sind froh, nun die ersten zwei Teile der Bürokratie für die Verschiffung relativ reibungslos erledigt zu haben. Karl ist nicht fit, er hat eine riesige Erkältung, weil er sich zu lange unter der eiskalt eingestellten Aircondition eines Lokals aufgehalten hat, was bei der extremen Hitze hier in der Stadt eine ständige Verlockung darstellt und so bleiben wir zum Auskurieren noch zwei Nächte länger auf Alejandro’s Campingplatz und streichen die Fahrt bis zum Ende der Panamericana in Zentralamerika, die ja vor dem Dschungel und den Sümpfen des „Dorian Gap“ endet und erst in Kolumbien wieder weitergeht, von unserer Liste. Das fällt uns nicht weiter schwer, denn für uns endet die Straße hier ja

dann beendet. Am nächsten Tag nehmen wir uns zu viert ein Uber um unsere Dokumente abzuholen, das kostet uns ingesamt 10 $ und ist allemal komfortabler, als mit den großen Autos einmal mehr durch die Stadt zu kurven. Man überprüft nocheinmal unsere Original-Dokumente und lässt uns dann nur ca. eineinhalb Stunden auf unsere Bescheinigung für den Hafen warten, was für Mittelamerika wirklich kurz ist und wir sind froh, nun die ersten zwei Teile der Bürokratie für die Verschiffung relativ reibungslos erledigt zu haben. Karl ist nicht fit, er hat eine riesige Erkältung, weil er sich zu lange unter der eiskalt eingestellten Aircondition eines Lokals aufgehalten hat, was bei der extremen Hitze hier in der Stadt eine ständige Verlockung darstellt und so bleiben wir zum Auskurieren noch zwei Nächte länger auf Alejandro’s Campingplatz und streichen die Fahrt bis zum Ende der Panamericana in Zentralamerika, die ja vor dem Dschungel und den Sümpfen des „Dorian Gap“ endet und erst in Kolumbien wieder weitergeht, von unserer Liste. Das fällt uns nicht weiter schwer, denn für uns endet die Straße hier ja  nicht, sondern erst in Feuerland in Chile. Am Dienstag wird dann noch der Unimog für die Verschiffung gewaschen, denn schmutzige Autos werden im Hafen abgewiesen, danach fahren wir an die Karibikseite Richtung

nicht, sondern erst in Feuerland in Chile. Am Dienstag wird dann noch der Unimog für die Verschiffung gewaschen, denn schmutzige Autos werden im Hafen abgewiesen, danach fahren wir an die Karibikseite Richtung  der Hafenstadt Colon, nicht aber ohne auf dem Weg dorthin noch den riesigen Schleusenanlagen des Panamakanals einen Besuch abzustatten und dabei gespannt ganz aus

der Hafenstadt Colon, nicht aber ohne auf dem Weg dorthin noch den riesigen Schleusenanlagen des Panamakanals einen Besuch abzustatten und dabei gespannt ganz aus  der Nähe zu beobachten, wie die großen Schiffe durch diese hindurchtransportiert werden. Wir haben das große Glück, dass sich gerade ein riesiges Frachtschiff in der „Miraflores-Schleuse“ befindet als wir dort sind und beobachten gespannt den Vorgang hautnah. Verwundert sind wir dann nebenbei noch über die Warntafeln die hier überall vor Krokodilen warnen, die anscheinend in und um die Schleusen anzutreffen sind. In der Hafenstadt Colon, die sich für einen Besuch

der Nähe zu beobachten, wie die großen Schiffe durch diese hindurchtransportiert werden. Wir haben das große Glück, dass sich gerade ein riesiges Frachtschiff in der „Miraflores-Schleuse“ befindet als wir dort sind und beobachten gespannt den Vorgang hautnah. Verwundert sind wir dann nebenbei noch über die Warntafeln die hier überall vor Krokodilen warnen, die anscheinend in und um die Schleusen anzutreffen sind. In der Hafenstadt Colon, die sich für einen Besuch  nicht lohnt, bzw. die in Teilen als wirklich gefährlich gilt, übernachten wir dann neben der örtlichen Polizeistation, wo auch Klaus und Sonja bereits geparkt haben und gemeinsam erreichen wir am nächsten Morgen den Hafen, wo wir relativ schnell auch das Büro des Agenten unserer Verschiffungsagentur finden. Die dortige Dame ist jedoch sehr überrascht, als vier Personen mit zwei Fahrzeugen vor ihr stehen, sie hat nur die Papiere für unsere Freunde fertig, unsere Buchung ist in ihrem Computer gar nicht zu finden. Wir legen die entsprechende Bestätigung vor und nach einigem hin und her und entsprechender Wartezeit werden dann auch unsere Papiere fertiggestellt. Karl und Klaus dürfen die Fahrzeuge dann durch den Zoll fahren, wo diese noch mittels Spürhund nach Waffen und Drogen durchsucht werden und dann auf dem Parkplatz abstellen, wo sie auf die Überfahrt warten. Sonja

nicht lohnt, bzw. die in Teilen als wirklich gefährlich gilt, übernachten wir dann neben der örtlichen Polizeistation, wo auch Klaus und Sonja bereits geparkt haben und gemeinsam erreichen wir am nächsten Morgen den Hafen, wo wir relativ schnell auch das Büro des Agenten unserer Verschiffungsagentur finden. Die dortige Dame ist jedoch sehr überrascht, als vier Personen mit zwei Fahrzeugen vor ihr stehen, sie hat nur die Papiere für unsere Freunde fertig, unsere Buchung ist in ihrem Computer gar nicht zu finden. Wir legen die entsprechende Bestätigung vor und nach einigem hin und her und entsprechender Wartezeit werden dann auch unsere Papiere fertiggestellt. Karl und Klaus dürfen die Fahrzeuge dann durch den Zoll fahren, wo diese noch mittels Spürhund nach Waffen und Drogen durchsucht werden und dann auf dem Parkplatz abstellen, wo sie auf die Überfahrt warten. Sonja  und ich dürfen dabei nicht mitfahren und wir machen es uns mit unserem Gepäck für die nächsten Tage inzwischen in einem Lokal im Außenbereich des Hafens gemütlich. Wir müssen einige Stunden auf die Rückkehr unserer Männer warten, da dieses Mal, wie sie uns im Anschluss erzählen, ein Formular von Klaus irgendwo im Computer fehlt. Aber nichts anderes sind wir inzwischen von Zentralamerikas Bürokratie gewohnt, man muss hier einfach immer Nerven bewahren, immer freundlich bleiben und darf nie damit rechnen dass irgendetwas glatt und termingerecht passiert. Per Taxi geht es dann wieder die 90 km zurück nach Panama City, wo wir uns für die letzte Nacht in Panama ein günstiges Hotel leisten und dort ausgiebig „Dusche ohne Wassersparen“ und Zimmer mit Aircondition genießen.

und ich dürfen dabei nicht mitfahren und wir machen es uns mit unserem Gepäck für die nächsten Tage inzwischen in einem Lokal im Außenbereich des Hafens gemütlich. Wir müssen einige Stunden auf die Rückkehr unserer Männer warten, da dieses Mal, wie sie uns im Anschluss erzählen, ein Formular von Klaus irgendwo im Computer fehlt. Aber nichts anderes sind wir inzwischen von Zentralamerikas Bürokratie gewohnt, man muss hier einfach immer Nerven bewahren, immer freundlich bleiben und darf nie damit rechnen dass irgendetwas glatt und termingerecht passiert. Per Taxi geht es dann wieder die 90 km zurück nach Panama City, wo wir uns für die letzte Nacht in Panama ein günstiges Hotel leisten und dort ausgiebig „Dusche ohne Wassersparen“ und Zimmer mit Aircondition genießen.

Segeltörn durch die „Islas de San Blas“ oder Mit 5-Sterne-Service durchs karibische Paradies

Am nächsten Morgen werden wir schon um 05.00 Uhr früh von einem Jeep im Hotel abgeholt, der uns in einer mehrstündigen Fahrt an die Küste bringt, wobei wir die Grenze des autonomen Gebiets der „Guna Yala“ überfahren und dort  die Eintrittsgebühr für unsere Reise durch die „San Blas Inseln“ entrichten. Die „Gunas“ oder auch „Kunas“ sind einer der letzten indigenen Stämme des „Chibcha-Volkes“, die an einem ca. 200 km langen Karibik-Küstenstreifen Panamas inkl. der ca. 400

die Eintrittsgebühr für unsere Reise durch die „San Blas Inseln“ entrichten. Die „Gunas“ oder auch „Kunas“ sind einer der letzten indigenen Stämme des „Chibcha-Volkes“, die an einem ca. 200 km langen Karibik-Küstenstreifen Panamas inkl. der ca. 400  vorgelagerten Inseln leben. Nach der gewaltsamen Eroberung Panamas durch die Spanier waren sie auf der Flucht, sie zogen sich um 1600 hierher auf ein Gebiet mit unfruchtbarem Boden zurück, das daher für die Spanier uninteressant war und konnten dadurch ihre Sprache, ihre Bräuche und Traditionen verteidigen und schützen. Ein weiterer Versuch die Kultur der „Kunas“ zu zerstören folgte durch die Republik Panama Anfang des 20. Jhdts. Doch auch die Stationierung von Polizeitruppen auf den Inseln, das Verbot der Abhaltung religiöser Zeremonien etc. konnte dem wehrhaften Volk nichts anhaben. Nach einer Revolution 1925 wurde ihnen eine Verfassung gewährt und ihnen das Land als autonomes Eigentum zugesichert. Heute leben die „Kuna“ immer noch traditionell in ihren Hütten und Dörfern, tragen stolz ihre Nationaltracht und verhindern die Bebauung und den Ausverkauf ihrer Heimat. Wir betreten also ihr Gebiet und unser Jeep bringt uns bis an die Küste,

vorgelagerten Inseln leben. Nach der gewaltsamen Eroberung Panamas durch die Spanier waren sie auf der Flucht, sie zogen sich um 1600 hierher auf ein Gebiet mit unfruchtbarem Boden zurück, das daher für die Spanier uninteressant war und konnten dadurch ihre Sprache, ihre Bräuche und Traditionen verteidigen und schützen. Ein weiterer Versuch die Kultur der „Kunas“ zu zerstören folgte durch die Republik Panama Anfang des 20. Jhdts. Doch auch die Stationierung von Polizeitruppen auf den Inseln, das Verbot der Abhaltung religiöser Zeremonien etc. konnte dem wehrhaften Volk nichts anhaben. Nach einer Revolution 1925 wurde ihnen eine Verfassung gewährt und ihnen das Land als autonomes Eigentum zugesichert. Heute leben die „Kuna“ immer noch traditionell in ihren Hütten und Dörfern, tragen stolz ihre Nationaltracht und verhindern die Bebauung und den Ausverkauf ihrer Heimat. Wir betreten also ihr Gebiet und unser Jeep bringt uns bis an die Küste,  wo wir in ein „Lancha“, ein Einheimischen-

wo wir in ein „Lancha“, ein Einheimischen- Schnellboot umsteigen. Während wir darauf warten, haben wir Gelegenheit, die Menschen zu beobachten, die hier mit ihren traditionellen Einbaum-Booten an- und ablegen und ihrem Alltagsleben nachgehen. Ebenfalls hier treffen nach einiger Zeit auch unsere restlichen Mitreisenden ein und wir lernen das australisch/englische Pärchen Jenna und Michael und Sinead eine weitere Australierin kennen. Wir verstehen uns gleich wunderbar mit allen und haben das große Glück, dass auf unserem bis zu 14 Personen Platz fassenden Segelschiff diesmal nur sieben Personen gebucht sind, wir also jede Menge Platz haben werden. Mit dem

Schnellboot umsteigen. Während wir darauf warten, haben wir Gelegenheit, die Menschen zu beobachten, die hier mit ihren traditionellen Einbaum-Booten an- und ablegen und ihrem Alltagsleben nachgehen. Ebenfalls hier treffen nach einiger Zeit auch unsere restlichen Mitreisenden ein und wir lernen das australisch/englische Pärchen Jenna und Michael und Sinead eine weitere Australierin kennen. Wir verstehen uns gleich wunderbar mit allen und haben das große Glück, dass auf unserem bis zu 14 Personen Platz fassenden Segelschiff diesmal nur sieben Personen gebucht sind, wir also jede Menge Platz haben werden. Mit dem „Lancha“ geht es dann bereits hinein in die wunderbare Inselwelt von „San Blas“, es bringt uns bis zur Insel „Porvenir“, wo wir das erste Mal einen Blick auf unser „Zu Hause für die nächsten fünf Tage“ werfen können, als die „Amande“, eine 52 Fuß lange „Atoll 6“, gebaut 1999 von der Firma „Dufour“, vor uns auftaucht. Sie wurde speziell für das Chartergeschäft designed und verfügt über vier Zweibett- und zwei Dreibettkabinen und eine

„Lancha“ geht es dann bereits hinein in die wunderbare Inselwelt von „San Blas“, es bringt uns bis zur Insel „Porvenir“, wo wir das erste Mal einen Blick auf unser „Zu Hause für die nächsten fünf Tage“ werfen können, als die „Amande“, eine 52 Fuß lange „Atoll 6“, gebaut 1999 von der Firma „Dufour“, vor uns auftaucht. Sie wurde speziell für das Chartergeschäft designed und verfügt über vier Zweibett- und zwei Dreibettkabinen und eine  Küche mit Salon über Deck, was wir gleich sehr angenehm und praktisch finden. Die Mannschaft, besteht aus

Küche mit Salon über Deck, was wir gleich sehr angenehm und praktisch finden. Die Mannschaft, besteht aus  Kapitän Daniel, einem geborenen Spanier sowie Manuel seinem 1. Offizier, ebenfalls mit Kapitänsausbildung und Teresa die für unser leibliches Wohl zuständig sein wird, beide aus Kolumbien stammend. Alle begrüßen uns sehr herzlich, wir geben als erstes unsere Schuhe ab, in den nächsten fünf Tagen

Kapitän Daniel, einem geborenen Spanier sowie Manuel seinem 1. Offizier, ebenfalls mit Kapitänsausbildung und Teresa die für unser leibliches Wohl zuständig sein wird, beide aus Kolumbien stammend. Alle begrüßen uns sehr herzlich, wir geben als erstes unsere Schuhe ab, in den nächsten fünf Tagen  ist ausschließlich Barfussgehen angesagt und beziehen unsere Kabinen, was bei mir gleich einmal einen Schock auslöst, denn obwohl

ist ausschließlich Barfussgehen angesagt und beziehen unsere Kabinen, was bei mir gleich einmal einen Schock auslöst, denn obwohl ich mich auf sehr wenig Platz eingestellt hatte, löst das wie in einer Höhle liegende Bett mit der wirklich sehr niedrigen Decke darüber erste Platzangst bei mir