„Bienvenidos! – Herzlich willkommen im Land des Kondors!“

Peru, das, nach Brasilien und Argentinien, drittgrößte Land Südamerikas, begrüßt uns mit Sonnenschein und einem der einfachsten und schnellsten Grenzprozedere der gesamten Reise.  Wir kaufen die hier wieder obligatorische Autoversicherung bei einem kleinen Kiosk direkt neben der Immigration und machen uns auf den Weg ins grenznahe Städtchen „Tumbes“. Das erste was uns auf der Fahrt

Wir kaufen die hier wieder obligatorische Autoversicherung bei einem kleinen Kiosk direkt neben der Immigration und machen uns auf den Weg ins grenznahe Städtchen „Tumbes“. Das erste was uns auf der Fahrt  dahin auffällt, sind einerseits die vielen, freundlich lächelnden und von weitem grüßenden Menschen, aber andererseits leider auch die unendlichen Müllberge, die ab der Grenze links und rechts den Straßenrand verunstalten. Die Straße ist löchrig, der Asphalt dünn, nach dem sauberen Ecuador mit seinen gepflegten Straßen eine echte Umstellung. Und

dahin auffällt, sind einerseits die vielen, freundlich lächelnden und von weitem grüßenden Menschen, aber andererseits leider auch die unendlichen Müllberge, die ab der Grenze links und rechts den Straßenrand verunstalten. Die Straße ist löchrig, der Asphalt dünn, nach dem sauberen Ecuador mit seinen gepflegten Straßen eine echte Umstellung. Und  kaum erreichen wir das Grenzstädtchen „Tumbes“, geht es weiter mit dem, ohne Vorwarnung auf uns einprasselnden, peruanischen Leben. Die Stadt

kaum erreichen wir das Grenzstädtchen „Tumbes“, geht es weiter mit dem, ohne Vorwarnung auf uns einprasselnden, peruanischen Leben. Die Stadt  wimmelt von unorganisierten Autofahrern, hunderten, teilweise hochbeladenen Tuc Tucs und Fußgängern und wir brauchen einige Zeit, bis wir uns zum Hauptplatz durchdrängen. Karl versucht in dem Chaos einen Parkplatz zu finden, ich gehe derweil zu „Claro“ um Inernet zu kaufen, muss dabei aber feststellen, dass das Geschäft, eine Stunde früher als im

wimmelt von unorganisierten Autofahrern, hunderten, teilweise hochbeladenen Tuc Tucs und Fußgängern und wir brauchen einige Zeit, bis wir uns zum Hauptplatz durchdrängen. Karl versucht in dem Chaos einen Parkplatz zu finden, ich gehe derweil zu „Claro“ um Inernet zu kaufen, muss dabei aber feststellen, dass das Geschäft, eine Stunde früher als im  Internet angegeben, bereits geschlossen ist. Also müssen wir in „Tumbes“ übernachten, Karl hat inzwischen mit Hilfe eines sehr freundlichen, selbst ernannten Parkwächters, doch noch einen Platz für die Nacht ergattert und wir stürzen uns mitten hinein ins pralle Leben der wirklich schönen Fußgängerzone von „Tumbes“, wo wir dann zum ersten Mal peruanisches, wunderbar gewürztes Essen kosten und uns völlig einig sind, dass dies das Beste ist, was wir seit Langem serviert bekommen haben. Der Kauf einer peruanischen SIM-Karte samt Internet wird am nächsten Tag problemlos erledigt, die Kosten dafür sind um einiges höher als beim Nachbarn Kolumbien, dafür kostet meine Pedicure und Manicure die ich mir hier noch gönne, nur umgerechnet unglaubliche € 17,50 und für ein himmlisches Mittagessen mit Suppe und Fisch als Hauptspeise zahlen wir zu zweit nur umgerechnet € 7,50. So kann das weitergehen! Wir holen uns dann noch die ersten „Soles“, die peruanische Landeswährung, vom Bankomaten und machen uns wieder auf den Weg.

Internet angegeben, bereits geschlossen ist. Also müssen wir in „Tumbes“ übernachten, Karl hat inzwischen mit Hilfe eines sehr freundlichen, selbst ernannten Parkwächters, doch noch einen Platz für die Nacht ergattert und wir stürzen uns mitten hinein ins pralle Leben der wirklich schönen Fußgängerzone von „Tumbes“, wo wir dann zum ersten Mal peruanisches, wunderbar gewürztes Essen kosten und uns völlig einig sind, dass dies das Beste ist, was wir seit Langem serviert bekommen haben. Der Kauf einer peruanischen SIM-Karte samt Internet wird am nächsten Tag problemlos erledigt, die Kosten dafür sind um einiges höher als beim Nachbarn Kolumbien, dafür kostet meine Pedicure und Manicure die ich mir hier noch gönne, nur umgerechnet unglaubliche € 17,50 und für ein himmlisches Mittagessen mit Suppe und Fisch als Hauptspeise zahlen wir zu zweit nur umgerechnet € 7,50. So kann das weitergehen! Wir holen uns dann noch die ersten „Soles“, die peruanische Landeswährung, vom Bankomaten und machen uns wieder auf den Weg.

Wüsten-Strände, Gourmetküche und „Soll ich nicht doch vielleicht eine Woodoo-Puppe kaufen?“

Weiter geht’s Richtung Süden, im Gegensatz zu vielen anderen Overlandern, die die peruanischen Strände ganz auslassen, freuen wir uns schon darauf,  wieder das Meer zu sehen. Wir fahren also die Küste entlang und stoppen im winzigen Ort „Zarritos“, der nur aus einem langen

wieder das Meer zu sehen. Wir fahren also die Küste entlang und stoppen im winzigen Ort „Zarritos“, der nur aus einem langen  Strand mit ein paar gemütlich aussehenden Einheimischen-Kneipen besteht, fahren, wie gewohnt, direkt auf den Strand hinaus und erleben eine kurze Schrecksekunde, als der Unimog plötzlich in einem Weichsandfeld versinkt und sich keinen Zentimeter mehr bewegt. Egal, der Platz ist perfekt, wir lassen ihn einfach mal so stehen wie er ist, gehen in die nächste Strandkneipe auf ein paar Bier, genießen dort den touristenfreien Meerblick und anschließend, etwas tiefergelegt als sonst,

Strand mit ein paar gemütlich aussehenden Einheimischen-Kneipen besteht, fahren, wie gewohnt, direkt auf den Strand hinaus und erleben eine kurze Schrecksekunde, als der Unimog plötzlich in einem Weichsandfeld versinkt und sich keinen Zentimeter mehr bewegt. Egal, der Platz ist perfekt, wir lassen ihn einfach mal so stehen wie er ist, gehen in die nächste Strandkneipe auf ein paar Bier, genießen dort den touristenfreien Meerblick und anschließend, etwas tiefergelegt als sonst, eine ruhige Nacht. Am nächsten Tag lässt Karl etwas Luft aus den Reifen und, wie immer, lässt der Unimog

eine ruhige Nacht. Am nächsten Tag lässt Karl etwas Luft aus den Reifen und, wie immer, lässt der Unimog  uns auch diesmal nicht im Stich und rollt, als wäre nichts gewesen, aus dem tiefen Sand. Ein paar Zuschauer, denen Karl vorher noch lachend erklärt hat, dass bei sieben Tonnen Anschieben nichts helfen werde, auch wenn das Angebot sehr nett wäre, können das kopfschütttelnd gar nicht fassen, wahrscheinlich hatten sie auch schon gehofft, bei einer etwaigen Bergeaktion mitzuverdienen – Nix da! Sie sind dann aber so nett, dass wir uns gerne noch von ihnen in ein kleines, fast privates Strandlokal

uns auch diesmal nicht im Stich und rollt, als wäre nichts gewesen, aus dem tiefen Sand. Ein paar Zuschauer, denen Karl vorher noch lachend erklärt hat, dass bei sieben Tonnen Anschieben nichts helfen werde, auch wenn das Angebot sehr nett wäre, können das kopfschütttelnd gar nicht fassen, wahrscheinlich hatten sie auch schon gehofft, bei einer etwaigen Bergeaktion mitzuverdienen – Nix da! Sie sind dann aber so nett, dass wir uns gerne noch von ihnen in ein kleines, fast privates Strandlokal  schleppen lassen, das eigentlich nur aus zwei Tischen vor einem Haus besteht und wo man uns um winziges Geld das mit Abstand beste „Ceviche“ (in Limettensaft fermentierter, roher Fisch) der bisherigen Reise serviert, das wir, mit den Füßen im Sand, genießen. Dann geht es für uns weiter die Küste von Peru hinunter, rechts

schleppen lassen, das eigentlich nur aus zwei Tischen vor einem Haus besteht und wo man uns um winziges Geld das mit Abstand beste „Ceviche“ (in Limettensaft fermentierter, roher Fisch) der bisherigen Reise serviert, das wir, mit den Füßen im Sand, genießen. Dann geht es für uns weiter die Küste von Peru hinunter, rechts  immer der glitzernde Pazifik, aber vor uns und links ist die Gegend wüstenartig, baumlos und oft wirklich eintönig. Kilometerlang ziehen sich Wüste und Felsen dahin, nur ab und zu unterbrochen von ein paar Zuckerrohrfeldern. Für die Menschen

immer der glitzernde Pazifik, aber vor uns und links ist die Gegend wüstenartig, baumlos und oft wirklich eintönig. Kilometerlang ziehen sich Wüste und Felsen dahin, nur ab und zu unterbrochen von ein paar Zuckerrohrfeldern. Für die Menschen in dieser kargen Gegend bringt selbst das Zuckkerrohr ein paar, wenn auch schlecht bezahlte, Jobs. Ein guter Zuckerrohrschneider

in dieser kargen Gegend bringt selbst das Zuckkerrohr ein paar, wenn auch schlecht bezahlte, Jobs. Ein guter Zuckerrohrschneider  schafft am Tag ca. 10-15 Tonnen, pro geernteter Tonne erhält er umgerechnet ca. 0,60 Euro und darf sich dafür zusätzlich mit Spinnen, Schlangen und Skorpionen auseinandersetzen, denn in den Zuckerrohrplantagen versammelt sich so ziemlich alles was giftig ist. Wir erreichen den kleinen Ort „Mancora“ und sehen an einem schönen Strand neben einer Flussmündung ein paar Wohnmobile mit argentinischen und chilenischen Kennzeichen stehen. Sie alle stehen brav auf einem bereits eng besetzten Parkplatz ein Stück hinter

schafft am Tag ca. 10-15 Tonnen, pro geernteter Tonne erhält er umgerechnet ca. 0,60 Euro und darf sich dafür zusätzlich mit Spinnen, Schlangen und Skorpionen auseinandersetzen, denn in den Zuckerrohrplantagen versammelt sich so ziemlich alles was giftig ist. Wir erreichen den kleinen Ort „Mancora“ und sehen an einem schönen Strand neben einer Flussmündung ein paar Wohnmobile mit argentinischen und chilenischen Kennzeichen stehen. Sie alle stehen brav auf einem bereits eng besetzten Parkplatz ein Stück hinter  dem Strand. Dazwischen gibt es eine Tafel auf der aber nur die Durchfahrt zum Strand für Quads als verboten aufscheint, ein Unimog steht nicht drauf, daher fahren wir frech an allen Wohnmobilen vorbei, stellen uns mitten auf den Strand und genießen den

dem Strand. Dazwischen gibt es eine Tafel auf der aber nur die Durchfahrt zum Strand für Quads als verboten aufscheint, ein Unimog steht nicht drauf, daher fahren wir frech an allen Wohnmobilen vorbei, stellen uns mitten auf den Strand und genießen den  besonders schönen Sonnenuntergang mit einer Flasche Sekt, sowie einen ruhigen Abend nur mit dem Rauschen der Wellen. Niemand regt sich vorerst darüber auf, erst am nächsten Tag, als ich gegen Mittag von meinem ersten Pazifikbad seit langem aus dem Meer steige, schauen ein paar Strandwächter vorbei und meinen freundlich, ob wir nicht wüssten, dass eigentlich der Parkplatz weiter hinten wäre…. – „Oh wirklich? Eine Tafel? Sorry, wohl übersehen…“. Aber da sind wir schon wieder beim Aufbrechen und alles ist gut, nicht einmal die Parkgebühr kommen sie noch kassieren – Passt!

besonders schönen Sonnenuntergang mit einer Flasche Sekt, sowie einen ruhigen Abend nur mit dem Rauschen der Wellen. Niemand regt sich vorerst darüber auf, erst am nächsten Tag, als ich gegen Mittag von meinem ersten Pazifikbad seit langem aus dem Meer steige, schauen ein paar Strandwächter vorbei und meinen freundlich, ob wir nicht wüssten, dass eigentlich der Parkplatz weiter hinten wäre…. – „Oh wirklich? Eine Tafel? Sorry, wohl übersehen…“. Aber da sind wir schon wieder beim Aufbrechen und alles ist gut, nicht einmal die Parkgebühr kommen sie noch kassieren – Passt!

Scheinbar endlos zieht sich die eintönige Wüste südwärts, ich sage zu Karl, sollten einmal Menschen gesucht werden die als erste den Mars besiedeln, werde man  bestimmt die Einwohner von Peru’s Norden dafür auswählen, denn die würden sich dort dann gleich wie zu Hause fühlen. Stundenlang sehen wir nichts anderes als Sand und Felsen. Eine Übernachtung legen wir im Städtchen „Catacaos“ ein, das bekannt ist für seinen handgearbeiteten Gold- und Silberschmuck und wo wir an der „Plaza de

bestimmt die Einwohner von Peru’s Norden dafür auswählen, denn die würden sich dort dann gleich wie zu Hause fühlen. Stundenlang sehen wir nichts anderes als Sand und Felsen. Eine Übernachtung legen wir im Städtchen „Catacaos“ ein, das bekannt ist für seinen handgearbeiteten Gold- und Silberschmuck und wo wir an der „Plaza de  Armas“ (heißt übersetzt eigentlich „Platz der Waffen“, so bezeichnet man in Peru gerne die Hauptplätze neben der Kirche) zufällig mitten in einem gerade stattfindenden Fest landen. Es wird

Armas“ (heißt übersetzt eigentlich „Platz der Waffen“, so bezeichnet man in Peru gerne die Hauptplätze neben der Kirche) zufällig mitten in einem gerade stattfindenden Fest landen. Es wird  zu Ehren des peruanischen Nationalhelden „Miguel Grau“ gefeiert, einem Admiral, der im Jahr 1879 im „Seegefecht von Angamos“ gegen die Chilenen im „Salpeterkrieg“ (es ging um die Erzvorkommen in der Atacamawüste) mit nur einem Panzerschiff den sechs Kriegsschiffen der Feinde entgegentrat. Die Schlacht wurde leider verloren, trotzdem wird der Mut des Admirals jedes Jahr am 6. Oktober in ganz Peru mit riesigen Festen gefeiert, was auch in „Catacaos“, außer vielleicht ein paar Katzen, niemanden unbeeindruckt lässt. Trotz Menschenmassen, Live-Musik und Absperrungen stört es wieder einmal niemanden, dass

zu Ehren des peruanischen Nationalhelden „Miguel Grau“ gefeiert, einem Admiral, der im Jahr 1879 im „Seegefecht von Angamos“ gegen die Chilenen im „Salpeterkrieg“ (es ging um die Erzvorkommen in der Atacamawüste) mit nur einem Panzerschiff den sechs Kriegsschiffen der Feinde entgegentrat. Die Schlacht wurde leider verloren, trotzdem wird der Mut des Admirals jedes Jahr am 6. Oktober in ganz Peru mit riesigen Festen gefeiert, was auch in „Catacaos“, außer vielleicht ein paar Katzen, niemanden unbeeindruckt lässt. Trotz Menschenmassen, Live-Musik und Absperrungen stört es wieder einmal niemanden, dass  wir den Unimog mitten am Park des Hauptplatzes für die Nacht parken, im Gegenteil, alle winken uns freundlich zu und rings um uns herum tobt das fröhliche Fest, bis es um Mitternacht mit einem riesigen Bodenfeuerwerk endet. Am nächsten Morgen gibt es noch einen Festzug rund um die Plaza, den wir, aufgrund unseres Logenplatzes, sozusagen vom Bett aus miterleben dürfen. Wir streifen noch ein bisschen durch das einladende „Catacaos“ und kosten dabei noch weitere, köstiche peruanische Spezialitäten wie „Parihuela“, eine wunderbare Meeresfrüchtesuppe.

wir den Unimog mitten am Park des Hauptplatzes für die Nacht parken, im Gegenteil, alle winken uns freundlich zu und rings um uns herum tobt das fröhliche Fest, bis es um Mitternacht mit einem riesigen Bodenfeuerwerk endet. Am nächsten Morgen gibt es noch einen Festzug rund um die Plaza, den wir, aufgrund unseres Logenplatzes, sozusagen vom Bett aus miterleben dürfen. Wir streifen noch ein bisschen durch das einladende „Catacaos“ und kosten dabei noch weitere, köstiche peruanische Spezialitäten wie „Parihuela“, eine wunderbare Meeresfrüchtesuppe.

Wieder geht die Fahrt durch die Wüste weiter und bevor die Landschaft uns endgültig die Laune verdirbt, erreichen wir die Stadt „Chiclayo“. Hier tanken wir zum ersten Mal in Peru und der Dieselpreis zwischen umgerechnet € 1,10 und 1,20 pro  Liter hebt die Stimmung ebensowenig wie der eindeutig zu uns gehörende Ölfleck den Karl am nächsten Morgen bei seiner Kontrollrunde unter dem Unimog findet. Da wir in Lima aber sowieso zum Mechaniker Carlos fahren werden, an den aktuell unsere weiterhin ausständigen Pakete umadressiert wurden, lassen wir das Ölproblem im Moment mal wie es ist und beobachten es nur weiter. In „Chiclayo“ finden wir dann einen der riesigsten Supermärkte seit langem und wir schwelgen im Angebot von dunklen

Liter hebt die Stimmung ebensowenig wie der eindeutig zu uns gehörende Ölfleck den Karl am nächsten Morgen bei seiner Kontrollrunde unter dem Unimog findet. Da wir in Lima aber sowieso zum Mechaniker Carlos fahren werden, an den aktuell unsere weiterhin ausständigen Pakete umadressiert wurden, lassen wir das Ölproblem im Moment mal wie es ist und beobachten es nur weiter. In „Chiclayo“ finden wir dann einen der riesigsten Supermärkte seit langem und wir schwelgen im Angebot von dunklen Kornweckerl (nach dem Brot-Schrott in Ecuador einfach ein Gedicht…), Gouda-Käse, europäischer

Kornweckerl (nach dem Brot-Schrott in Ecuador einfach ein Gedicht…), Gouda-Käse, europäischer Wurst von „Otto Kunz“ der wahrscheinlich vor langer Zeit einmal hierher ausgewandert ist und vielem mehr. Ich pfeife auf die ausgedünnte Reisekasse, einfach alles muss mit! Als Draufgabe spazieren wir dann im Stadtzentrum noch durch den wunderschönen, völlig authentischen „Mercado Modelo“, der so riesig ist wie ein arabischer Souk und in dessen Gassen man von Obst, Gemüse und Fleisch bis hin zu bunten Stoffen

Wurst von „Otto Kunz“ der wahrscheinlich vor langer Zeit einmal hierher ausgewandert ist und vielem mehr. Ich pfeife auf die ausgedünnte Reisekasse, einfach alles muss mit! Als Draufgabe spazieren wir dann im Stadtzentrum noch durch den wunderschönen, völlig authentischen „Mercado Modelo“, der so riesig ist wie ein arabischer Souk und in dessen Gassen man von Obst, Gemüse und Fleisch bis hin zu bunten Stoffen  und Haushaltswaren aller Art einfach alles findet. Als Höhepunkt stehen wir plötzlich

und Haushaltswaren aller Art einfach alles findet. Als Höhepunkt stehen wir plötzlich mitten im „Mercado de Brujos“, im Hexenmarkt, der voll ist von getrockneten Heilpflanzen, die wundervoll riechen, Tinkturen, Zauberstäben und Heiligenbildern. Quacksalber versuchen

mitten im „Mercado de Brujos“, im Hexenmarkt, der voll ist von getrockneten Heilpflanzen, die wundervoll riechen, Tinkturen, Zauberstäben und Heiligenbildern. Quacksalber versuchen den Kunden Rehfüße,

den Kunden Rehfüße,  Stinktierfelle, Tukanköpfe und Schlangenhäute zwecks sicherer Heilung sämtlicher nur denkbarer Gebrechen anzudrehen und natürlich gibt es auch rote und schwarze Woodoo-Puppen und die Adressen der Hexer und Hexerinnen die für diverse Verwünschungen bei Fuß stehen, gleich kostenlos dazu. Wir sind begeistert!

Stinktierfelle, Tukanköpfe und Schlangenhäute zwecks sicherer Heilung sämtlicher nur denkbarer Gebrechen anzudrehen und natürlich gibt es auch rote und schwarze Woodoo-Puppen und die Adressen der Hexer und Hexerinnen die für diverse Verwünschungen bei Fuß stehen, gleich kostenlos dazu. Wir sind begeistert!

Jetzt brauchen wr aber dringend etwas Abwechslung von der kahlen Nordküste, wir wollen einen ersten „Abstecher“ machen, eine Rundfahrt hinein in die Anden, in die Berg- und Gletscherprovinz „Ancash“, wo uns in der „Cordillera Blanca“ und der „Cordillera Negra“ auf einer  Breite von nur 20 km über 50 Schneegipfel und Eisgletscher mit jeweils über 5.700 m Höhe erwarten. Die Straße wechselt rasch

Breite von nur 20 km über 50 Schneegipfel und Eisgletscher mit jeweils über 5.700 m Höhe erwarten. Die Straße wechselt rasch von löchrigem Asphalt zu Schotterwegen und schraubt sich langsam von Null in die Höhe.

von löchrigem Asphalt zu Schotterwegen und schraubt sich langsam von Null in die Höhe.  Es folgen in den Stein

Es folgen in den Stein  gehauene Tunnel, löchrige Brücken über reißende Flüsse, von denen einige vorsichtig passiert, andere aber umfahren werden müssen, wir

gehauene Tunnel, löchrige Brücken über reißende Flüsse, von denen einige vorsichtig passiert, andere aber umfahren werden müssen, wir  durchqueren winzige, staubige Ortschaften von denen oft aber nur mehr der Friedhof übrig ist und am Ende des Tages finden wir einen wunderbaren Übernachtungsplatz direkt am „Rio Santa“, der jedoch hier von den oberhalb liegenden und teilweise noch im Betrieb befindlichen Kohleminen total verschmutzt

durchqueren winzige, staubige Ortschaften von denen oft aber nur mehr der Friedhof übrig ist und am Ende des Tages finden wir einen wunderbaren Übernachtungsplatz direkt am „Rio Santa“, der jedoch hier von den oberhalb liegenden und teilweise noch im Betrieb befindlichen Kohleminen total verschmutzt  ist. Am nächsten Morgen erwartet uns ein grandioses Schauspiel, als die Sonne langsam über die hohen, steilen Felsen des Canyons kriecht und sich das Licht am Talboden

ist. Am nächsten Morgen erwartet uns ein grandioses Schauspiel, als die Sonne langsam über die hohen, steilen Felsen des Canyons kriecht und sich das Licht am Talboden dadurch laufend verändert. Es herrscht völlige Stille rund um uns, nur ein einzelner Fischer versucht sein Glück, indem er sein Netz immer

dadurch laufend verändert. Es herrscht völlige Stille rund um uns, nur ein einzelner Fischer versucht sein Glück, indem er sein Netz immer  wieder in die braunen Fluten des Flusses wirft. Bei föhnigen 30 Grad setzen wir unsere Fahrt fort, durchqueren den unglaublich schönen „Canón del Pato“, die Entenschlucht, mit ihren unzähligen Tunnels, wo die beiden Kordillerenzüge nur noch

wieder in die braunen Fluten des Flusses wirft. Bei föhnigen 30 Grad setzen wir unsere Fahrt fort, durchqueren den unglaublich schönen „Canón del Pato“, die Entenschlucht, mit ihren unzähligen Tunnels, wo die beiden Kordillerenzüge nur noch  wenige Meter durch den weit unter uns dahinfließenden „Rio Santa“ voneinander getrennt sind und über dessen steil direkt neben uns abfallende Felswände wir nur ab und zu einen respektvollen Blick in die Tiefe werfen. Dann öffnet sich plötzlich vor uns ein fruchtbares Hochtal mit Ackerflächen und wir erreichen schließlich auf 2.290 m Höhe den Ort „Caraz“, wo wir einen kurzen Stopp einlegen und zum ersten Mal die

wenige Meter durch den weit unter uns dahinfließenden „Rio Santa“ voneinander getrennt sind und über dessen steil direkt neben uns abfallende Felswände wir nur ab und zu einen respektvollen Blick in die Tiefe werfen. Dann öffnet sich plötzlich vor uns ein fruchtbares Hochtal mit Ackerflächen und wir erreichen schließlich auf 2.290 m Höhe den Ort „Caraz“, wo wir einen kurzen Stopp einlegen und zum ersten Mal die  Frauen in ihrer hier üblichen Tracht, mit den für diese Region typischen, hohen Hüten sehen. Weiter

Frauen in ihrer hier üblichen Tracht, mit den für diese Region typischen, hohen Hüten sehen. Weiter fahren wir dann hinein in den Nationalpark „Huascarán“, vorbei an neben der Straße weidenden Schafen

fahren wir dann hinein in den Nationalpark „Huascarán“, vorbei an neben der Straße weidenden Schafen  und Schweinen und

und Schweinen und erreichen kurz vor der Dunkelheit unser Übernachtungsziel, die „Laguna Chinacocha“ wo wir wieder einmal weit und breit

erreichen kurz vor der Dunkelheit unser Übernachtungsziel, die „Laguna Chinacocha“ wo wir wieder einmal weit und breit das einzige Fahrzeug sind, das hier übernachtet. Trotz der hier auf 3.840 m schon ziemlich dünnen Luft und eisigen Temperaturen schlafen wir aber ganz gut. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, überwältigt uns der Anblick der türkis leuchtenden Lagune vor dem Hintergrund des aufsteigenden

das einzige Fahrzeug sind, das hier übernachtet. Trotz der hier auf 3.840 m schon ziemlich dünnen Luft und eisigen Temperaturen schlafen wir aber ganz gut. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, überwältigt uns der Anblick der türkis leuchtenden Lagune vor dem Hintergrund des aufsteigenden  Nebels und der darüber aufragenden Gipfel des „Huandoy“ (6.390 m) und

Nebels und der darüber aufragenden Gipfel des „Huandoy“ (6.390 m) und  des „Huascarán“ (6.768 m). Mit diesen beeindruckenden Bildern geht es dann weiter, immer höher winden sich die Serpentinen hinauf,

des „Huascarán“ (6.768 m). Mit diesen beeindruckenden Bildern geht es dann weiter, immer höher winden sich die Serpentinen hinauf,  zwischendurch durchqueren wir endlose Hochtäler, die uns oft an das Gasteiner Nassfeld erinnern und wo wir immer wieder Ochsengespanne

zwischendurch durchqueren wir endlose Hochtäler, die uns oft an das Gasteiner Nassfeld erinnern und wo wir immer wieder Ochsengespanne beim Pflügen beobachten. Vorbei an leuchtend weißen Gletschern, denen man aber leider, wie überall auf der Welt, ansieht, dass auch

beim Pflügen beobachten. Vorbei an leuchtend weißen Gletschern, denen man aber leider, wie überall auf der Welt, ansieht, dass auch  sie stetig zurückgehen, geht es hinauf bis auf die höchste Passhöhe die wir bisher auf unserer Reise überfahren haben,

sie stetig zurückgehen, geht es hinauf bis auf die höchste Passhöhe die wir bisher auf unserer Reise überfahren haben, auf 4.705 m. Abwärts geht’s dann ähnlich beeindruckend, immer wieder vorbei an jadegrünen Lagunen, bis wir uns im Gewirr der Schotterstraßen wieder einmal verfahren und plötzlich der Schotterweg immer schlechter und enger wird. Auf der

auf 4.705 m. Abwärts geht’s dann ähnlich beeindruckend, immer wieder vorbei an jadegrünen Lagunen, bis wir uns im Gewirr der Schotterstraßen wieder einmal verfahren und plötzlich der Schotterweg immer schlechter und enger wird. Auf der  einen Seite die Felswand, auf der anderen Seite der Abgrund, der ohne Sicherung steil hunderte Meter nach unten führt,

einen Seite die Felswand, auf der anderen Seite der Abgrund, der ohne Sicherung steil hunderte Meter nach unten führt,  eine extreme Konzentrationssache für Karl. Immer wieder muss er zusätzlich Felsbrocken aus dem Weg räumen, es begegnen uns Frauen mit hochbepackten Eseln und wir passieren immer wieder Stollen von Kohleminen,

eine extreme Konzentrationssache für Karl. Immer wieder muss er zusätzlich Felsbrocken aus dem Weg räumen, es begegnen uns Frauen mit hochbepackten Eseln und wir passieren immer wieder Stollen von Kohleminen,  die

die  hier von den Einheimischen wohl noch betrieben werden. Wir kommen durch winzige Dörfer, vorbei an den in den Anden typischen „Adobe-Häusern“, die allesamt

hier von den Einheimischen wohl noch betrieben werden. Wir kommen durch winzige Dörfer, vorbei an den in den Anden typischen „Adobe-Häusern“, die allesamt aus getrockneten Lehmziegeln bestehen und wo strickende Frauen die Sonne genießen und uns verwundert hinterherschauen. Ja, so ein großes Auto auf so einem winzigen Weg,

aus getrockneten Lehmziegeln bestehen und wo strickende Frauen die Sonne genießen und uns verwundert hinterherschauen. Ja, so ein großes Auto auf so einem winzigen Weg,  das ist hier logischerweise ein Ereignis und auch für uns ist das Ganze zwar wieder einmal ein einzigartiges Erlebnis, mehr aber noch eine

das ist hier logischerweise ein Ereignis und auch für uns ist das Ganze zwar wieder einmal ein einzigartiges Erlebnis, mehr aber noch eine  echte Zitterpartie, denn die Wege hier sind für den Unimog einfach nicht breit genug und so bewegen wir uns ständig wirklich knapp entlang des Abgrunds, bis wir dann Gott sei Dank irgendwann

echte Zitterpartie, denn die Wege hier sind für den Unimog einfach nicht breit genug und so bewegen wir uns ständig wirklich knapp entlang des Abgrunds, bis wir dann Gott sei Dank irgendwann  doch den kleinen Ort „San Luis“ erreichen, wo wir auch übernachten. In

doch den kleinen Ort „San Luis“ erreichen, wo wir auch übernachten. In  der Nacht schlägt das Wetter plötzlich um, es regnet und die Wolken hängen tief und trüben oft unseren Ausblick auf die Gletscher an die wir am nächsten Tag ganz nahe heranfahren. Plötzlich auf 4.250 m zischt es und wieder einmal platzt uns ein Luftschlauch. Gott sei Dank befinden wir uns gerade auf einem breiten, asphaltierten Straßenstück, denn auf dem engen Schotterweg vom Vortag wäre die Reparatur entlang der steil abfallenden Felsen wohl eine echte Herausforderung geworden. Karl

der Nacht schlägt das Wetter plötzlich um, es regnet und die Wolken hängen tief und trüben oft unseren Ausblick auf die Gletscher an die wir am nächsten Tag ganz nahe heranfahren. Plötzlich auf 4.250 m zischt es und wieder einmal platzt uns ein Luftschlauch. Gott sei Dank befinden wir uns gerade auf einem breiten, asphaltierten Straßenstück, denn auf dem engen Schotterweg vom Vortag wäre die Reparatur entlang der steil abfallenden Felsen wohl eine echte Herausforderung geworden. Karl  verwendet die vor Kurzem neu gekauften Verbindungsstücke um den Schlauch zu reparieren, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen, denn alle paar Kilometer die wir noch aufwärts bis zur Passhöhe fahren müssen,

verwendet die vor Kurzem neu gekauften Verbindungsstücke um den Schlauch zu reparieren, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen, denn alle paar Kilometer die wir noch aufwärts bis zur Passhöhe fahren müssen, zischt es erneut und wir kommen durch den Druckverlust immer wieder innerhalb von nur ein paar Sekunden zum Stehen. Karl ist ratlos und kommt letztendlich zu der Erkenntnis, dass die neuen, in Kolumbien gekauften Verbindungsstücke wohl nicht ganz genau den richtigen Durchmesser

zischt es erneut und wir kommen durch den Druckverlust immer wieder innerhalb von nur ein paar Sekunden zum Stehen. Karl ist ratlos und kommt letztendlich zu der Erkenntnis, dass die neuen, in Kolumbien gekauften Verbindungsstücke wohl nicht ganz genau den richtigen Durchmesser  haben. Da diese einen Druck von 18 Atü aushalten müssen, kommt es hier wohl auf Millimeterbruchteile an. Wir finden letztendlich noch ein altes Teil in unserem Ersatzteilfundus, das er dann benützt, machen uns langsam an die Abfahrt von der Passhöhe auf 4.737 m, nicht aber ohne natürlich vorher noch schnell einen gepflegten „Gipfelschnaps-Stopp“ (im Blaumann, den Karl jetzt vorsichtshalber gar nicht mehr auszieht…) eingelegt zu haben. Angehalten und Hilfe angeboten hat übrigens nicht ein einziger, was wir bisher auf unserer Reise durch Lateinamerika noch nicht oft erlebt haben und was eigentlich gar nicht zu den ansonsten so freundlichen und hilfsbereiten Peruanern passt. Die Zivilisation erreichen wir dann nach unendlichen, Gott sei Dank problemlos bewältigten Serpentinen, nur ab und zu verlangsamt durch die eine oder

haben. Da diese einen Druck von 18 Atü aushalten müssen, kommt es hier wohl auf Millimeterbruchteile an. Wir finden letztendlich noch ein altes Teil in unserem Ersatzteilfundus, das er dann benützt, machen uns langsam an die Abfahrt von der Passhöhe auf 4.737 m, nicht aber ohne natürlich vorher noch schnell einen gepflegten „Gipfelschnaps-Stopp“ (im Blaumann, den Karl jetzt vorsichtshalber gar nicht mehr auszieht…) eingelegt zu haben. Angehalten und Hilfe angeboten hat übrigens nicht ein einziger, was wir bisher auf unserer Reise durch Lateinamerika noch nicht oft erlebt haben und was eigentlich gar nicht zu den ansonsten so freundlichen und hilfsbereiten Peruanern passt. Die Zivilisation erreichen wir dann nach unendlichen, Gott sei Dank problemlos bewältigten Serpentinen, nur ab und zu verlangsamt durch die eine oder  andere Schafherde, in dem kleinen Ort „Carhuaz“, wo wir müde

andere Schafherde, in dem kleinen Ort „Carhuaz“, wo wir müde  aber zuversichtlich über die vermeintlich nun doch noch gelungene Reparatur am Hauptplatz für die Nacht einparken – als es zum vierten Mal zischt…. ! Es nützt also alles nichts, am nächsten Tag nimmt sich Karl alle Ersatzschläuche und alle Verbindungsstücke aus seinem Fundus

aber zuversichtlich über die vermeintlich nun doch noch gelungene Reparatur am Hauptplatz für die Nacht einparken – als es zum vierten Mal zischt…. ! Es nützt also alles nichts, am nächsten Tag nimmt sich Karl alle Ersatzschläuche und alle Verbindungsstücke aus seinem Fundus  nocheinmal genau vor, prüft exakt deren Durchmesser und ersetzt letztendlich das betroffene Schlauchstück durch ein neues. Das muss jetzt einfach bis Lima halten, wir hoffen, dass Carlos in seiner Werkstatt dann ein bisschen mehr Zeit für uns hat als gedacht… . So machen wir uns auf den langen Rückweg Richtung Küste, leider aber ist auch hier, mitten in den Bergen, die einzigartige Landschaft immer wieder verschandelt von riesigen Müllhalden, zu denen wohl der Müll aus tiefer liegenden Orten und Städten heraufgekarrt wird und deren Gestank sich kilometerweit hinzieht.

nocheinmal genau vor, prüft exakt deren Durchmesser und ersetzt letztendlich das betroffene Schlauchstück durch ein neues. Das muss jetzt einfach bis Lima halten, wir hoffen, dass Carlos in seiner Werkstatt dann ein bisschen mehr Zeit für uns hat als gedacht… . So machen wir uns auf den langen Rückweg Richtung Küste, leider aber ist auch hier, mitten in den Bergen, die einzigartige Landschaft immer wieder verschandelt von riesigen Müllhalden, zu denen wohl der Müll aus tiefer liegenden Orten und Städten heraufgekarrt wird und deren Gestank sich kilometerweit hinzieht.  Die „Cordillera Negra“ erweist sich dann als weniger schroff als die „Cordillera Blanca“, hier sind die Berge bis zu den Gipfeln hinauf grün und es wird Ackerbau bis weit über 3.000 m hinauf betrieben. Die Anbauflächen liegen teilweise so steil an den Hängen, dass man sich wirklich wundert, wie diese überhaupt noch bewirtschaftet werden können. Es gibt hier nur zwei Jahreszeiten, erzählt uns ein Einheimischer, nämlich den trockenen Winter von April bis Oktober und den regnerischen Sommer von November bis März. Daher und in Verbindung mit der Höhe, wachse auch nur wenig Gras und die Haltung von Rindern sei fast unmöglich. Das erklärt auch, dass die Menschen und mit ihnen auch

Die „Cordillera Negra“ erweist sich dann als weniger schroff als die „Cordillera Blanca“, hier sind die Berge bis zu den Gipfeln hinauf grün und es wird Ackerbau bis weit über 3.000 m hinauf betrieben. Die Anbauflächen liegen teilweise so steil an den Hängen, dass man sich wirklich wundert, wie diese überhaupt noch bewirtschaftet werden können. Es gibt hier nur zwei Jahreszeiten, erzählt uns ein Einheimischer, nämlich den trockenen Winter von April bis Oktober und den regnerischen Sommer von November bis März. Daher und in Verbindung mit der Höhe, wachse auch nur wenig Gras und die Haltung von Rindern sei fast unmöglich. Das erklärt auch, dass die Menschen und mit ihnen auch  wir, als Fleisch hier fast ausschließlich Huhn zu essen bekommen, denn die „Pollos“ gedeihen einfach immer und überall. Fast eine Woche hat unsere erste Andenrundfahrt gedauert bis wir wieder die „Panamericana“ und somit den Pazifik

wir, als Fleisch hier fast ausschließlich Huhn zu essen bekommen, denn die „Pollos“ gedeihen einfach immer und überall. Fast eine Woche hat unsere erste Andenrundfahrt gedauert bis wir wieder die „Panamericana“ und somit den Pazifik  erreichen. Bis zur Hauptstadt „Lima“ sind es noch ca.

erreichen. Bis zur Hauptstadt „Lima“ sind es noch ca.  500 km, wir machen noch einmal einen Abstecher über Nacht an den Strand und landen am „Playa La Gramita“, wo wir am nächsten

500 km, wir machen noch einmal einen Abstecher über Nacht an den Strand und landen am „Playa La Gramita“, wo wir am nächsten  Vormittag die dortigen Fischer besuchen, die gerade mit riesigen Ladungen Tintenfisch nach Hause gekommen sind, den sie uns gerne freundlich präsentieren und den wir natürlich umgehend gleich nebenan in einem kleinen Strandlokal in Form von „Picante de Pulpo“ probieren müssen (als willkommene Abwechslung zum „Pollo“ in den Anden) und der dann einfach wunderbar schmeckt.

Vormittag die dortigen Fischer besuchen, die gerade mit riesigen Ladungen Tintenfisch nach Hause gekommen sind, den sie uns gerne freundlich präsentieren und den wir natürlich umgehend gleich nebenan in einem kleinen Strandlokal in Form von „Picante de Pulpo“ probieren müssen (als willkommene Abwechslung zum „Pollo“ in den Anden) und der dann einfach wunderbar schmeckt.

Auf dem letzten Autobahnstück nach „Lima“, das wieder durch die Wüste führt, wird in diversen Foren vor Trickbetrügern gewarnt. Diese sind besonders in Ortschaften durch welche die Panamericana ja ebenfalls immer wieder führt, am Werk und versuchen durch heftiges Gestikulieren vom Straßenrand aus die  Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deuten dabei auf eine Stelle außen am Auto, um dadurch hauptsächlich natürlich

Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deuten dabei auf eine Stelle außen am Auto, um dadurch hauptsächlich natürlich Touristen zum Anhalten zu bewegen, um diesen dann, während sie schnell aussteigen um zu sehen was los ist, Wertsachen aus dem Fahrzeug stehlen. Wir sehen aber davon nichts, nur ein Polizist, vor deren Korruption hier ebenfalls gewarnt wird, hält uns nach einer Mautstelle (wo jeder langsam unterwegs ist und sie daher am besten die ausländischen Kennzeichen sehen können) an und meint, dass unsere Zusatzscheinwerfer in Peru für das hier vorgeschriebene „Licht am Tag“ nicht zugelassen wären. Noch während Karl mit ihm draußen heftig darüber diskutiert, nehme ich mein Handy und fange an die beiden zu filmen. Karl steigt dann wieder ein, der Polizist steigt außen aufs Trittbrett bei Karl’s offenem Fenster, aber noch bevor er (vielleicht) einen Versuch machen kann Geld von uns zu fordern, sieht er, dass ich ihn filme und wird augenblicklich sehr freundlich. Er winkt in die Kamera, wünscht uns alles Gute und lässt uns umgehend weiterfahren. Manchmal helfen so kleine Tipps aus der „Overlander-Gemeinschaft“ halt wirklich. Davor dass sie per Video bei ihren (vielleicht) Korruptionsversuchen gefilmt werden, haben die meisten Polizisten angeblich eine Riesenangst.

Touristen zum Anhalten zu bewegen, um diesen dann, während sie schnell aussteigen um zu sehen was los ist, Wertsachen aus dem Fahrzeug stehlen. Wir sehen aber davon nichts, nur ein Polizist, vor deren Korruption hier ebenfalls gewarnt wird, hält uns nach einer Mautstelle (wo jeder langsam unterwegs ist und sie daher am besten die ausländischen Kennzeichen sehen können) an und meint, dass unsere Zusatzscheinwerfer in Peru für das hier vorgeschriebene „Licht am Tag“ nicht zugelassen wären. Noch während Karl mit ihm draußen heftig darüber diskutiert, nehme ich mein Handy und fange an die beiden zu filmen. Karl steigt dann wieder ein, der Polizist steigt außen aufs Trittbrett bei Karl’s offenem Fenster, aber noch bevor er (vielleicht) einen Versuch machen kann Geld von uns zu fordern, sieht er, dass ich ihn filme und wird augenblicklich sehr freundlich. Er winkt in die Kamera, wünscht uns alles Gute und lässt uns umgehend weiterfahren. Manchmal helfen so kleine Tipps aus der „Overlander-Gemeinschaft“ halt wirklich. Davor dass sie per Video bei ihren (vielleicht) Korruptionsversuchen gefilmt werden, haben die meisten Polizisten angeblich eine Riesenangst.

Dann erreichen wir Peru’s Hauptstadt „Lima“ und der chaotische Verkehr der geschätzt 12 bis 14 Mill. Einwohner-Stadt verschlingt uns bereits in den  Vororten. Die genaue Zahl der Einwohner kennt hier niemand genau, sie erhöht sich täglich vor allem durch die Zuwanderung von Flüchtlingen und jungen Peruanern aus den Andenregionen, die so versuchen, in der Hauptstadt der Armut und der Arbeitslosigkeit ihrer abgelegenen Dörfer zu entfliehen. Sie landen dann fast immer in den Armenvierteln, den „Barriadas“, ironischerweise hier beschönend genannt „Pueblos jovenes“, also die „jungen Dörfer“, die sich am Rande von „Lima“ die Wüstenhügel hinaufziehen und wo Blech- und Schilfhütten, oft ohne Versorgung mit Wasser und anderen sanitären Grundvoraussetzungen, täglich weiterwuchern. Die meisten verdingen sich anschließend für ein paar Soles als Hilfskräfte, fliegende Händler oder Plastik- und Altmetallsammler, ein menschenwürdiges Dasein erreichen aber die Allerwenigsten. Viele bleiben ihr Leben lang auf die Versorgung durch Volksküchen und freiwillige Helfer angewiesen. Ihre meist größte Hoffnung ist es aber, dass sie zumindestens für ihre hier geborenen Kinder, den „Andinos“, bereits vermeintlich die zweite Etappe auf dem langen Weg zu einem besseren Leben eingeleitet haben.

Vororten. Die genaue Zahl der Einwohner kennt hier niemand genau, sie erhöht sich täglich vor allem durch die Zuwanderung von Flüchtlingen und jungen Peruanern aus den Andenregionen, die so versuchen, in der Hauptstadt der Armut und der Arbeitslosigkeit ihrer abgelegenen Dörfer zu entfliehen. Sie landen dann fast immer in den Armenvierteln, den „Barriadas“, ironischerweise hier beschönend genannt „Pueblos jovenes“, also die „jungen Dörfer“, die sich am Rande von „Lima“ die Wüstenhügel hinaufziehen und wo Blech- und Schilfhütten, oft ohne Versorgung mit Wasser und anderen sanitären Grundvoraussetzungen, täglich weiterwuchern. Die meisten verdingen sich anschließend für ein paar Soles als Hilfskräfte, fliegende Händler oder Plastik- und Altmetallsammler, ein menschenwürdiges Dasein erreichen aber die Allerwenigsten. Viele bleiben ihr Leben lang auf die Versorgung durch Volksküchen und freiwillige Helfer angewiesen. Ihre meist größte Hoffnung ist es aber, dass sie zumindestens für ihre hier geborenen Kinder, den „Andinos“, bereits vermeintlich die zweite Etappe auf dem langen Weg zu einem besseren Leben eingeleitet haben.

Unimog in Teilen oder „Carlos der Chirurg“

Die Werkstatt von Carlos, wo unsere Freunde Klaus und Sonja ihr Wohnmobil für vier Monate untergestellt haben, liegt im Außenbezirk der Hauptstadt, in „Chaclacayo“. Hinter hohen Mauern finden sich hier bei ihm alle Arten von Overlander-Fahrzeugen aus den verschiedensten Ländern. Carlos erledigt die  Formalitäten für das Abstellen während die Besitzer außer Landes sind und er hat in Overlander-Kreisen zusätzlich die a

Formalitäten für das Abstellen während die Besitzer außer Landes sind und er hat in Overlander-Kreisen zusätzlich die a llerbesten Referenzen als perfekter Mechaniker mit einer

llerbesten Referenzen als perfekter Mechaniker mit einer  voll ausgestatteten und akribisch aufgeräumten Werkstatt. Er begrüßt uns sehr freundlich und wir dürfen die nächsten Tage auf seinem Grundstück parken. Meine erste Frage gilt natürlich unseren Paketen und ich freue mich riesig, als er mir gleich das Erste übergibt und ich endlich die 12 Volt Pumpe auspacken kann und somit Waschbecken und Dusche ab sofort wieder voll funktionstüchtig sind. Am nächsten Tag geht er mit Karl die Liste durch was beim Unimog zu reparieren ist. Vieles sind nur Kleinigkeiten, aber auf jeden Fall muss der Luftschlauch, der uns jetzt schon seit langem das Leben schwer macht, nun endgültig ausgetauscht werden. Carlos will auch die Dichtung ersetzen aus der das Öl tropft, Motoröl muss gewechselt werden und er wird auch einen neuen Außenspiegel besorgen, der in Kolumbien

voll ausgestatteten und akribisch aufgeräumten Werkstatt. Er begrüßt uns sehr freundlich und wir dürfen die nächsten Tage auf seinem Grundstück parken. Meine erste Frage gilt natürlich unseren Paketen und ich freue mich riesig, als er mir gleich das Erste übergibt und ich endlich die 12 Volt Pumpe auspacken kann und somit Waschbecken und Dusche ab sofort wieder voll funktionstüchtig sind. Am nächsten Tag geht er mit Karl die Liste durch was beim Unimog zu reparieren ist. Vieles sind nur Kleinigkeiten, aber auf jeden Fall muss der Luftschlauch, der uns jetzt schon seit langem das Leben schwer macht, nun endgültig ausgetauscht werden. Carlos will auch die Dichtung ersetzen aus der das Öl tropft, Motoröl muss gewechselt werden und er wird auch einen neuen Außenspiegel besorgen, der in Kolumbien  unsachgemäß ausgetauscht wurde. Er spricht zwar ausschließlich spanisch, aber er und Karl veständigen sich mit Hilfe des Google-Übersetzers, ich habe dabei sowieso nix zu melden und verziehe mich daher bald in ein kleines Café mit halbwegs gutem wlan, das

unsachgemäß ausgetauscht wurde. Er spricht zwar ausschließlich spanisch, aber er und Karl veständigen sich mit Hilfe des Google-Übersetzers, ich habe dabei sowieso nix zu melden und verziehe mich daher bald in ein kleines Café mit halbwegs gutem wlan, das  ich in der Nähe finde und schreibe meinen Ecuador-Reisebericht fertig, mit dem ich mal wieder schwer im Rückstand bin, worüber sich die ersten Beschwerden schon häufen… . Außerdem fahre ich per „Uber“ in ein eine halbe Stunde entferntes Einkaufszentrum und hole den seit langem überfälligen Friseurbesuch nach. Wir treffen bei Carlos auch ein sehr nettes holländisches Paar, Bert und Marianne. Sie hatten ihr Auto bei Carlos abgestellt und waren für einige Zeit nach Hause geflogen, als sie jetzt zurückkamen, mussten sie feststellen, dass die peruanischen Behörden die Papiere für den Aufenthalt

ich in der Nähe finde und schreibe meinen Ecuador-Reisebericht fertig, mit dem ich mal wieder schwer im Rückstand bin, worüber sich die ersten Beschwerden schon häufen… . Außerdem fahre ich per „Uber“ in ein eine halbe Stunde entferntes Einkaufszentrum und hole den seit langem überfälligen Friseurbesuch nach. Wir treffen bei Carlos auch ein sehr nettes holländisches Paar, Bert und Marianne. Sie hatten ihr Auto bei Carlos abgestellt und waren für einige Zeit nach Hause geflogen, als sie jetzt zurückkamen, mussten sie feststellen, dass die peruanischen Behörden die Papiere für den Aufenthalt  ihres Fahrzeuges verloren hatten und jetzt warten sie schon ein ganzes Monat (!) bei Carlos auf die Neuausstellung. Sie nehmen das Ganze mit typisch holländischem Humor, aber es ist ihnen doch anzusehen, dass sie inzwischen ziemlich genervt sind von der peruanischen Bürokratie. Unser Aufenthalt bei

ihres Fahrzeuges verloren hatten und jetzt warten sie schon ein ganzes Monat (!) bei Carlos auf die Neuausstellung. Sie nehmen das Ganze mit typisch holländischem Humor, aber es ist ihnen doch anzusehen, dass sie inzwischen ziemlich genervt sind von der peruanischen Bürokratie. Unser Aufenthalt bei  Carlos dauert dann doch ca. eine Woche, erstens ist er bei seinen Arbeiten nicht der Schnellste, dafür aber chirurgisch genau, zweitens muss er zwischendurch Ersatzteile besorgen fahren (es gibt scheinbar nichts was man ich Peru für

Carlos dauert dann doch ca. eine Woche, erstens ist er bei seinen Arbeiten nicht der Schnellste, dafür aber chirurgisch genau, zweitens muss er zwischendurch Ersatzteile besorgen fahren (es gibt scheinbar nichts was man ich Peru für  sämtliche Automarken nicht bekommen könnte) und drittens erweist sich die kaputte Dichtung als so hinterhältig versteckt, dass, um an sie heranzukommen, gefühlt das halbe Auto dafür zerlegt werden muss. Mir wird ganz schlecht, wenn ich ab und zu an dem großen Haufen neben dem Unimog vorbeigehe und dabei überall Schrauben und Teile herumliegen sehe und irgendwie ist es dann auch Karl schon nicht mehr ganz geheuer. Aber Carlos behält die Ruhe und die totale Übersicht. Die tiefschwarzen Diesel-„Separ-Filter“, die schon mehr wie Ölfilter aussehen, bestätigen uns die grottenschlechte Qualität des Diesels den wir in Kolumbien und Ecuador zu tanken bekommen haben, aber unser Arbeitstier, der gute alte Unimog, hat auch das ohne Probleme „geschluckt“ und überstanden. Für nichts in der Welt würden wir ihn hier gegen irgendein modernes Fahrzeug eintauschen wollen!

sämtliche Automarken nicht bekommen könnte) und drittens erweist sich die kaputte Dichtung als so hinterhältig versteckt, dass, um an sie heranzukommen, gefühlt das halbe Auto dafür zerlegt werden muss. Mir wird ganz schlecht, wenn ich ab und zu an dem großen Haufen neben dem Unimog vorbeigehe und dabei überall Schrauben und Teile herumliegen sehe und irgendwie ist es dann auch Karl schon nicht mehr ganz geheuer. Aber Carlos behält die Ruhe und die totale Übersicht. Die tiefschwarzen Diesel-„Separ-Filter“, die schon mehr wie Ölfilter aussehen, bestätigen uns die grottenschlechte Qualität des Diesels den wir in Kolumbien und Ecuador zu tanken bekommen haben, aber unser Arbeitstier, der gute alte Unimog, hat auch das ohne Probleme „geschluckt“ und überstanden. Für nichts in der Welt würden wir ihn hier gegen irgendein modernes Fahrzeug eintauschen wollen!

Am Schluss von Carlo’s VIP-Behandlung ist er so gut wie neu und ich freue mich so richtig, als er mit seinem üblichen, zuverlässigen Grollen wieder anspringt und es somit auch endlich weitergehen kann. Die Gesamtkosten für Carlo’s Arbeit inkl. Ersatzteile und Öl sind dann so günstig, dass wir es wieder einmal fast nicht  glauben können. In Österreich hätte uns eine solche Reparatur mindestens 5.000 € gekostet, hier in Peru bezahlen wir nur einen winzigen Bruchteil davon und alle sind zufrieden. Nicht einmal für den Stellplatz auf seinem

glauben können. In Österreich hätte uns eine solche Reparatur mindestens 5.000 € gekostet, hier in Peru bezahlen wir nur einen winzigen Bruchteil davon und alle sind zufrieden. Nicht einmal für den Stellplatz auf seinem  Gelände hat uns Carlos etwas berechnet. Als Draufgabe ist inzwischen tatsächlich auch noch unser zweites Paket, das zwischendurch von DHL verloren wurde und in Kolumbien ewig nicht zugestellt werden konnte, nach unglaublichen 129 Tagen (!) die es von Deutschland über Kolumbien nach Peru gebraucht hat, bei Carlos angekommen und freudenstrahlend tauschen wir endlich den darin

Gelände hat uns Carlos etwas berechnet. Als Draufgabe ist inzwischen tatsächlich auch noch unser zweites Paket, das zwischendurch von DHL verloren wurde und in Kolumbien ewig nicht zugestellt werden konnte, nach unglaublichen 129 Tagen (!) die es von Deutschland über Kolumbien nach Peru gebraucht hat, bei Carlos angekommen und freudenstrahlend tauschen wir endlich den darin  enthaltenen Abwassertank und haben damit wieder eine Sorge weniger. Wir verabschieden uns von Carlos und auch von der

enthaltenen Abwassertank und haben damit wieder eine Sorge weniger. Wir verabschieden uns von Carlos und auch von der  unglaublich lieben, peruanischen Wirtsfamilie aus der Nachbarschaft, in deren Restaurant „Kausaq“ wir während der letzten Woche ein paar Mal deren wunderbare, peruanische Küche genossen haben und die so gerne noch ein paar Fotos mit uns und dem Unimog machen wollen und uns noch zu einem Abschiedsschnaps einladen. Dann geht es weiter nach „Barranco“, einem sehr

unglaublich lieben, peruanischen Wirtsfamilie aus der Nachbarschaft, in deren Restaurant „Kausaq“ wir während der letzten Woche ein paar Mal deren wunderbare, peruanische Küche genossen haben und die so gerne noch ein paar Fotos mit uns und dem Unimog machen wollen und uns noch zu einem Abschiedsschnaps einladen. Dann geht es weiter nach „Barranco“, einem sehr  schönen Ortsteil von „Lima“, wo wir noch eine Nacht in der Stadt anhängen. Die Altstadt mit ihren wunderschönen Kolonialbauten hatten wir bereits zwischendurch, an Carlos‘ arbeitsfreiem Sonntag,

schönen Ortsteil von „Lima“, wo wir noch eine Nacht in der Stadt anhängen. Die Altstadt mit ihren wunderschönen Kolonialbauten hatten wir bereits zwischendurch, an Carlos‘ arbeitsfreiem Sonntag,  per „Uber“ erkundet und natürlich dabei auch im noblen „Grand Hotel Bolivar“ das Nationalgetränk „Pisco Sour“ probiert, das angeblich dort an der Bar erfunden

per „Uber“ erkundet und natürlich dabei auch im noblen „Grand Hotel Bolivar“ das Nationalgetränk „Pisco Sour“ probiert, das angeblich dort an der Bar erfunden  wurde und das uns wirklich ausgezeichnet schmeckt. „Barranco“ ist eines der nobleren Viertel von „Lima“, wir verbringen dort einen gemütlichen Abend mit einem Bummel durch die einladenden Bars und spazieren dann am nächsten Tag noch über die endlosen Stufen hinunter an die Strandpromenade, wo die Liegestühle in langen Reihen stehen wie in Lignano, was wir sonst noch nirgends in Mittel- oder Südamerika gesehen haben. Beim

wurde und das uns wirklich ausgezeichnet schmeckt. „Barranco“ ist eines der nobleren Viertel von „Lima“, wir verbringen dort einen gemütlichen Abend mit einem Bummel durch die einladenden Bars und spazieren dann am nächsten Tag noch über die endlosen Stufen hinunter an die Strandpromenade, wo die Liegestühle in langen Reihen stehen wie in Lignano, was wir sonst noch nirgends in Mittel- oder Südamerika gesehen haben. Beim  Zurückgehen

Zurückgehen erlebe ich dann eine echte Schrecksekunde, als Karl, der ein Stück hinter mir geht, plötzlich von einem Souvenirverkäufer angesprochen wird, der meine Bankomatkarte in der Hand hält, die ich anscheinend direkt vor seinen Füßen verloren habe. Ich bedanke mich mit einem Geldschein für seine Ehrlichkeit und nehme mir zum hundertsten Mal vor, endlich vorsichtiger mit meinen Wertsachen zu sein. Ich bin aber dann doch froh, dass wir „Lima“ endlich wieder verlassen können, mit ganz wenigen Ausnahmen lag während unserem Aufenthalt immer ein Nebelschleier über der Stadt, hier bekannt als „Garúa“, der sich wohl nur von Dezember bis April wirklich lichtet und die Stadt ansonsten in ein tristes, graues Kleid hüllt.

erlebe ich dann eine echte Schrecksekunde, als Karl, der ein Stück hinter mir geht, plötzlich von einem Souvenirverkäufer angesprochen wird, der meine Bankomatkarte in der Hand hält, die ich anscheinend direkt vor seinen Füßen verloren habe. Ich bedanke mich mit einem Geldschein für seine Ehrlichkeit und nehme mir zum hundertsten Mal vor, endlich vorsichtiger mit meinen Wertsachen zu sein. Ich bin aber dann doch froh, dass wir „Lima“ endlich wieder verlassen können, mit ganz wenigen Ausnahmen lag während unserem Aufenthalt immer ein Nebelschleier über der Stadt, hier bekannt als „Garúa“, der sich wohl nur von Dezember bis April wirklich lichtet und die Stadt ansonsten in ein tristes, graues Kleid hüllt.

Auf der Fahrt die Küste entlang wiederholt sich dann auch südlich von „Lima“ das Bild von Perus Norden, Wüste, Sanddünen und Felsen wechseln sich ab  mit fruchtbaren Ebenen, sobald irgendwo etwas Wasser vorhanden ist. Wir kosten eine letzten Übernachtung am Strand mit fantastischem Sonnenuntergang noch so richtig aus, denn auf den

mit fruchtbaren Ebenen, sobald irgendwo etwas Wasser vorhanden ist. Wir kosten eine letzten Übernachtung am Strand mit fantastischem Sonnenuntergang noch so richtig aus, denn auf den Pazifik werden wir jetzt eine längere Zeit verzichten müssen, erst in Chile, nach

Pazifik werden wir jetzt eine längere Zeit verzichten müssen, erst in Chile, nach der Durchquerung von Bolivien, werden wir ihn wiedersehen. Schon bald ergibt sich aber dann die nächste Abwechslung zur Wüste, als neben der Autobahn plötzlich Weinreben auftauchen. Bereits die Spanier hatten hier im 16. Jhdt. sehr erfolgreich Wein angebaut, die Reben wurden von den Kanaren herübergebracht und letztendlich wurde dieser südamerikanische Wein in Spanien so beliebt, dass 1629 sogar ein Importembargo erlassen

der Durchquerung von Bolivien, werden wir ihn wiedersehen. Schon bald ergibt sich aber dann die nächste Abwechslung zur Wüste, als neben der Autobahn plötzlich Weinreben auftauchen. Bereits die Spanier hatten hier im 16. Jhdt. sehr erfolgreich Wein angebaut, die Reben wurden von den Kanaren herübergebracht und letztendlich wurde dieser südamerikanische Wein in Spanien so beliebt, dass 1629 sogar ein Importembargo erlassen  werden musste, um die Weine im Mutterland zu schützen. Wir fahren vorbei an „Pisco“, dem Ort der Namensgeber für den Traubenschnaps, dem Hauptbestandteil des Nationalgetränks „Pisco Sour“, ist. Leider hat Peru inzwischen die weltweite Vermarktung des „Piscos“ an den Nachbarn Chile verloren, wo industriell und sehr zum Leidwesen der peruanischen Kleinproduzenten, inzwischen mit 50 Mill. Litern pro Jahr die dreißigfache Menge hergestellt und

werden musste, um die Weine im Mutterland zu schützen. Wir fahren vorbei an „Pisco“, dem Ort der Namensgeber für den Traubenschnaps, dem Hauptbestandteil des Nationalgetränks „Pisco Sour“, ist. Leider hat Peru inzwischen die weltweite Vermarktung des „Piscos“ an den Nachbarn Chile verloren, wo industriell und sehr zum Leidwesen der peruanischen Kleinproduzenten, inzwischen mit 50 Mill. Litern pro Jahr die dreißigfache Menge hergestellt und  exportiert wird. Wir erreichen unser nächstes Ziel, die „Oase Huacachina“, die als echtes Postkartenmotiv inmitten hoher Sanddünen liegt. Schon 1920-1979

exportiert wird. Wir erreichen unser nächstes Ziel, die „Oase Huacachina“, die als echtes Postkartenmotiv inmitten hoher Sanddünen liegt. Schon 1920-1979  war sie ein exklusiver Badeort, sie wurde aus unterirdischen Quellen gespeist, die aus den Anden eisen-, jod- und schwefelhaltiges

war sie ein exklusiver Badeort, sie wurde aus unterirdischen Quellen gespeist, die aus den Anden eisen-, jod- und schwefelhaltiges  Wasser in die Oase transportierten. Dieses Wasser wurde mit der Zeit jedoch, bedingt durch eine zu hohe Entnahme für die weiter oben gelegenen, wachsenden Städte, immer weniger und die Oase drohte zu versanden. Inzwischen wird sie von künstlichen Wasserläufen gespeist, dessen Qualität aber so schlecht ist, dass das Baden nun sogar aus Gesundheitsgründen verboten wurde. Die Einwohner versuchen aber natürlich nach wie vor, ihre Oase so gut wie möglich zu vermarkten, große Sand-Buggys kutschieren die Touristen durch die Dünen, die Preise der Restaurants sind zu hoch für die Qualität die sie bieten und wir verabschieden uns dann gerne wieder nach einer Übernachtung und einer gemütlichen Dünenwanderung aus der kleinen Oase.

Wasser in die Oase transportierten. Dieses Wasser wurde mit der Zeit jedoch, bedingt durch eine zu hohe Entnahme für die weiter oben gelegenen, wachsenden Städte, immer weniger und die Oase drohte zu versanden. Inzwischen wird sie von künstlichen Wasserläufen gespeist, dessen Qualität aber so schlecht ist, dass das Baden nun sogar aus Gesundheitsgründen verboten wurde. Die Einwohner versuchen aber natürlich nach wie vor, ihre Oase so gut wie möglich zu vermarkten, große Sand-Buggys kutschieren die Touristen durch die Dünen, die Preise der Restaurants sind zu hoch für die Qualität die sie bieten und wir verabschieden uns dann gerne wieder nach einer Übernachtung und einer gemütlichen Dünenwanderung aus der kleinen Oase.

„Wein-Seelig“, Geoglyphen und Allerheiligen wieder einmal anders…

Auf unseren nächsten Stopp freue ich mich besonders. In der Nähe der Stadt „Ica“ gibt es nämlich, wie ich herausgefunden habe, das älteste Weingut  Südamerikas, das ich auf keinen Fall versäumen möchte. So gut mir die diversen Biere Mittel- und Südamerikas auch zwischenzeitlich schmecken, so sehr vermisse ich doch immer wieder den Genuss eines guten

Südamerikas, das ich auf keinen Fall versäumen möchte. So gut mir die diversen Biere Mittel- und Südamerikas auch zwischenzeitlich schmecken, so sehr vermisse ich doch immer wieder den Genuss eines guten  „Weißen Spritzers“ oder einer Flasche Prosecco. Wir stellen uns das Weingut so ähnlich vor wie bei uns in Österreich, wo man halt in einfachem, kleinen Rahmen Wein kosten und kaufen

„Weißen Spritzers“ oder einer Flasche Prosecco. Wir stellen uns das Weingut so ähnlich vor wie bei uns in Österreich, wo man halt in einfachem, kleinen Rahmen Wein kosten und kaufen kann. Was uns dann auf der „Hacienda Bodega Tacama“ erwartet, lässt uns aber kurz die Luft anhalten. Ein Wächter öffnet ein herrschaftliches, hohes Eisentor um uns Zutritt zu gewähren, dann folgt eine lange Allee aus alten Bäumen, links und rechts

kann. Was uns dann auf der „Hacienda Bodega Tacama“ erwartet, lässt uns aber kurz die Luft anhalten. Ein Wächter öffnet ein herrschaftliches, hohes Eisentor um uns Zutritt zu gewähren, dann folgt eine lange Allee aus alten Bäumen, links und rechts  schließen sich Weinstöcke an so weit man schauen kann und am Ende landet man auf einem riesigen Parkplatz neben einem wunderschönen Restaurant mitten in einem

schließen sich Weinstöcke an so weit man schauen kann und am Ende landet man auf einem riesigen Parkplatz neben einem wunderschönen Restaurant mitten in einem gepflegten Garten. Schon von weitem kann man sehen, dass das Restaurant zum gehobenen Standard gehört, es

gepflegten Garten. Schon von weitem kann man sehen, dass das Restaurant zum gehobenen Standard gehört, es hat wohl auch schon verschiedenste Preise gewonnen, alles ist fein weiß gedeckt, livrierte Kellner servieren edelste Tropfen und wunderbar aussehende Speisen. Bei diesem Anblick erwacht sofort die in den letzten Monaten leicht verschüttete Luxuslady in mir und ich lasse Karl gar nicht erst die Chance vielleicht noch einen Rückzug auch nur zu erwägen. Zu lange habe ich schon auf so eine Gelegenheit gewartet und die nächsten Stunden hindurch genießen wir diese besondere Atmosphäre des Weinguts inklusive sämtlicher Köstlichkeiten die Küche und Keller hergeben. Zwischendurch werden wir noch mit einer Vorführung einer Tänzerin und eines Reiters auf einem rassigen Pferd beglückt, die zu mitreißender Musik und in traditioneller Kleidung, eine hinreißende Vorführung neben uns auf den Rasen zaubern. Es ist ein wirklich großartiger Nachmittag, mal ganz weit weg vom Reisealltag und wir genießen ihn beide in vollen Zügen.

hat wohl auch schon verschiedenste Preise gewonnen, alles ist fein weiß gedeckt, livrierte Kellner servieren edelste Tropfen und wunderbar aussehende Speisen. Bei diesem Anblick erwacht sofort die in den letzten Monaten leicht verschüttete Luxuslady in mir und ich lasse Karl gar nicht erst die Chance vielleicht noch einen Rückzug auch nur zu erwägen. Zu lange habe ich schon auf so eine Gelegenheit gewartet und die nächsten Stunden hindurch genießen wir diese besondere Atmosphäre des Weinguts inklusive sämtlicher Köstlichkeiten die Küche und Keller hergeben. Zwischendurch werden wir noch mit einer Vorführung einer Tänzerin und eines Reiters auf einem rassigen Pferd beglückt, die zu mitreißender Musik und in traditioneller Kleidung, eine hinreißende Vorführung neben uns auf den Rasen zaubern. Es ist ein wirklich großartiger Nachmittag, mal ganz weit weg vom Reisealltag und wir genießen ihn beide in vollen Zügen.

Am nächsten Tag passieren wir auf unserem Weg nach Süden die „Geoglyphen von Nazca“. Direkt neben der Panamericana bietet ein Aussichtsturm einen  guten Überblick über einige dieser Linien, Flächen und Tierdarstellungen, die sich zwischen „Nazca“ und dem 50 km weiter nördlich gelegenen „Palpa“ im Wüstensand befinden. Bei uns oder auch in Nordamerika unvorstellbar, führt hier,

guten Überblick über einige dieser Linien, Flächen und Tierdarstellungen, die sich zwischen „Nazca“ und dem 50 km weiter nördlich gelegenen „Palpa“ im Wüstensand befinden. Bei uns oder auch in Nordamerika unvorstellbar, führt hier,  mitten durch die archäologische Stätte, die schnurgerade Autostraße der „Panamericana“, die sogar einen der Geoglyphen in zwei Hälften zerschneidet. Die Bedeutung der mysteriösen

mitten durch die archäologische Stätte, die schnurgerade Autostraße der „Panamericana“, die sogar einen der Geoglyphen in zwei Hälften zerschneidet. Die Bedeutung der mysteriösen Erdzeichen liegt im Dunkeln, Urheber war ein präkolumbisches Küstenvolk, das ca. 200 Jahre vor Christus lebte. Die Darstellungen stellen vermutlich das astronomische Wissen dieses technisch wie auch künstlerisch sehr talentierten Volks dar. Wir bezahlen ein paar Soles und besteigen den Aussichtsturm. Es bestünde zwar auch die Möglichkeit, dieses Gebiet mit kleinen Flugzeugen zu überfliegen, von wo aus man natürlich erst den richtigen Überblick über die Geoglyphen bekommen würde. Dafür interessiert uns das Ganze aber dann doch zu wenig und, da heute außerdem Allerheiligen ist, machen wir uns auf zu einem anderen, in Touristenkreisen weitaus unbekannteren Ziel.

Erdzeichen liegt im Dunkeln, Urheber war ein präkolumbisches Küstenvolk, das ca. 200 Jahre vor Christus lebte. Die Darstellungen stellen vermutlich das astronomische Wissen dieses technisch wie auch künstlerisch sehr talentierten Volks dar. Wir bezahlen ein paar Soles und besteigen den Aussichtsturm. Es bestünde zwar auch die Möglichkeit, dieses Gebiet mit kleinen Flugzeugen zu überfliegen, von wo aus man natürlich erst den richtigen Überblick über die Geoglyphen bekommen würde. Dafür interessiert uns das Ganze aber dann doch zu wenig und, da heute außerdem Allerheiligen ist, machen wir uns auf zu einem anderen, in Touristenkreisen weitaus unbekannteren Ziel.

Wir fahren hinter „Nazca“ hinein in die Wüste und folgen einer sandigen Piste, die scheinar ins Nirgendwo führt. Nach ca. einer halben Stunde Fahrt  erreichen wir den „Cementerio Chauchilla“, ein Gräberfeld aus der Präinkazeit, in dem Mumien in Sitzstellung gefunden wurden. Dank des trockenen Wüstenklimas blieb alles gut erhalten und die

erreichen wir den „Cementerio Chauchilla“, ein Gräberfeld aus der Präinkazeit, in dem Mumien in Sitzstellung gefunden wurden. Dank des trockenen Wüstenklimas blieb alles gut erhalten und die 12 freigelegten Grabkammern wurden inzwischen überdacht und dazwischen Wege zur Besichtigung angelegt. Nur selten kommt wohl jemand hierher in diese gottverlassene Gegend, ein altes Ehepaar, das nebenan in einer kleinen

12 freigelegten Grabkammern wurden inzwischen überdacht und dazwischen Wege zur Besichtigung angelegt. Nur selten kommt wohl jemand hierher in diese gottverlassene Gegend, ein altes Ehepaar, das nebenan in einer kleinen  Bretterhütte wohnt, freut sich überaus uns zu sehen und kassiert ein paar Soles Eintritt. Wir erfahren, dass sie für 15 Tage und 10 Nächte Friedhofswärterdienst 500 Soles erhalten, das sind umgerechnet ca. 120 Euros, also nicht wirklich ein erstrebenswerter Job, kein Wunder also, dass sie jeden einzelnen der seltenen Besucher hier herzlich begrüßen. Wir

Bretterhütte wohnt, freut sich überaus uns zu sehen und kassiert ein paar Soles Eintritt. Wir erfahren, dass sie für 15 Tage und 10 Nächte Friedhofswärterdienst 500 Soles erhalten, das sind umgerechnet ca. 120 Euros, also nicht wirklich ein erstrebenswerter Job, kein Wunder also, dass sie jeden einzelnen der seltenen Besucher hier herzlich begrüßen. Wir  wandern

wandern dann ganz alleine in der sengenden Sonne zwischen den Grabkammern hin und her und sind wirklich fasziniert von den Mumien die hier vor ca. 1.500 Jahren bestattet wurden. Vielleicht trägt auch die Lage des Friedhofs mitten in der Wüste und die absolute Stille die nur ab und zu vom Pfeifen des Wüstenwinds unterbrochen wird, zu der wirklich speziellen Atmosphäre dieser Begräbnisstätte bei, jedenfalls führt uns dieser Besuch an Allerheiligen die eigene Vergänglichkeit doch wieder einmal näher vor Augen. Welches Leben mögen diese Menschen damals geführt haben? Was haben sie erlebt? Wen haben sie geliebt? Was ist von ihnen geblieben? Nun, wenigstens wird ihr Andenken hier geehrt, wenn auch nur auf einem Wüstenfriedhof in der Einsamkeit Perus. Nachdenklich machen wir uns nach der Besichtigung auf den Weg zurück zum Unimog und kaufen dann, was wir sonst nie tun, dem alten Herrn noch ein paar seiner Souvenirs ab. Wer weiß schon, wann sich wieder einmal jemand hierher verirrt…. .

dann ganz alleine in der sengenden Sonne zwischen den Grabkammern hin und her und sind wirklich fasziniert von den Mumien die hier vor ca. 1.500 Jahren bestattet wurden. Vielleicht trägt auch die Lage des Friedhofs mitten in der Wüste und die absolute Stille die nur ab und zu vom Pfeifen des Wüstenwinds unterbrochen wird, zu der wirklich speziellen Atmosphäre dieser Begräbnisstätte bei, jedenfalls führt uns dieser Besuch an Allerheiligen die eigene Vergänglichkeit doch wieder einmal näher vor Augen. Welches Leben mögen diese Menschen damals geführt haben? Was haben sie erlebt? Wen haben sie geliebt? Was ist von ihnen geblieben? Nun, wenigstens wird ihr Andenken hier geehrt, wenn auch nur auf einem Wüstenfriedhof in der Einsamkeit Perus. Nachdenklich machen wir uns nach der Besichtigung auf den Weg zurück zum Unimog und kaufen dann, was wir sonst nie tun, dem alten Herrn noch ein paar seiner Souvenirs ab. Wer weiß schon, wann sich wieder einmal jemand hierher verirrt…. .

Zum Königreich der Incas oder „Nur Logen-Karten für die frühen Vögel“

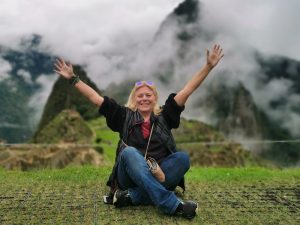

Jetzt verabschieden wir uns aber endgültig von Peru’s Küste, wir machen uns wieder auf in Richtung der Anden, mit dem Ziel „Cusco“, dem Ausgangspunkt  zum Besuch der alten Inkaruinen von „Machu Picchu“, der natürlich einen Höhepunkt jeder Perureise darstellt. Der Wettergott scheint weiterhin auf unserer Seite zu sein, denn, obwohl wir uns am Beginn der Regenzeit in den Anden befinden, strahlt die Sonne jeden Tag vom Himmel. Es ist eine ganz andere Bergwelt die wir hier vorfinden als die, die wir vor gut zwei Wochen durchfahren haben. Anstatt steiler Canyons und Gletscher sind

zum Besuch der alten Inkaruinen von „Machu Picchu“, der natürlich einen Höhepunkt jeder Perureise darstellt. Der Wettergott scheint weiterhin auf unserer Seite zu sein, denn, obwohl wir uns am Beginn der Regenzeit in den Anden befinden, strahlt die Sonne jeden Tag vom Himmel. Es ist eine ganz andere Bergwelt die wir hier vorfinden als die, die wir vor gut zwei Wochen durchfahren haben. Anstatt steiler Canyons und Gletscher sind  hier die Berge oft baumlos und grün bis zu den Gipfeln, wir sehen Kühe hinauf bis 4.000 m, es geht wieder vorbei an strahlend blauen Lagunen, bevölkert mit rosafarbenen Flamingos, wir durchqueren endlose Hochtäler, die voll sind mit Lamas und vor allem aber mit Herden von oft hunderten Alpakas. Wir lernen den Unterschied zwischen diesen Andenkamelen, die „Lamas“ sind die

hier die Berge oft baumlos und grün bis zu den Gipfeln, wir sehen Kühe hinauf bis 4.000 m, es geht wieder vorbei an strahlend blauen Lagunen, bevölkert mit rosafarbenen Flamingos, wir durchqueren endlose Hochtäler, die voll sind mit Lamas und vor allem aber mit Herden von oft hunderten Alpakas. Wir lernen den Unterschied zwischen diesen Andenkamelen, die „Lamas“ sind die  größten, werden aber nicht wegen ihrer eher groben Wolle sondern vor allem als Tragetiere gezüchtet, wobei sie sich angeblich umgehend

größten, werden aber nicht wegen ihrer eher groben Wolle sondern vor allem als Tragetiere gezüchtet, wobei sie sich angeblich umgehend  hinlegen, sobald man ihnen auch nur ein Kilo zu viel auflädt als sie zu tragen bereit sind. Die „Alpakas“ sind kleiner und meistens weiß, damit die Wolle leichter gefärbt werden kann wurden die braunen inzwischen fast zur Gänze „weggezüchtet“, wobei die erste Schur der „Baby-Alpakas“ die teuerste Qualität darstellt. Sie schauen mit ihrer Wolle aus wie dicke Teddybären. Und dann gibt es noch die freilebenden „Vicunas“, die man selten sieht und die ganz grazil und von braun-weißer Farbe sind. Sie sind streng geschützt und

hinlegen, sobald man ihnen auch nur ein Kilo zu viel auflädt als sie zu tragen bereit sind. Die „Alpakas“ sind kleiner und meistens weiß, damit die Wolle leichter gefärbt werden kann wurden die braunen inzwischen fast zur Gänze „weggezüchtet“, wobei die erste Schur der „Baby-Alpakas“ die teuerste Qualität darstellt. Sie schauen mit ihrer Wolle aus wie dicke Teddybären. Und dann gibt es noch die freilebenden „Vicunas“, die man selten sieht und die ganz grazil und von braun-weißer Farbe sind. Sie sind streng geschützt und  dürfen nur von ausgewählten Personen zum Scheren kurz gefangen werden, ihre Wolle ist die teuerste von allen, angeblich sogar teurer als Kaschmir und wird nur zu absoluten Luxusprodukten verarbeitet. Alle außer den „Vicunas“

dürfen nur von ausgewählten Personen zum Scheren kurz gefangen werden, ihre Wolle ist die teuerste von allen, angeblich sogar teurer als Kaschmir und wird nur zu absoluten Luxusprodukten verarbeitet. Alle außer den „Vicunas“ werden auch geschlachtet und ihr Fleisch findet man auf nahezu jeder Speisekarte innerhalb der Anden. Genauso beliebt und als Delikatesse gilt in Peru das „Cuy“. Das sind große Meerschweinchen, die rein zum Essen gezüchtet werden. Niemandem würde es hier einfallen, Meerschweinchen als Haustiere oder als Kuscheltiere für Kinder zu betrachten. Ich habe mir wirklich fest vorgenommen einmal eines zu kosten, aber wenn man sie dann auf dem Grill sieht, die Pfoten mit den Krallen noch dran und samt Kopf mit den Vorderzähnen im Maul, dann kann ich sie einfach doch nicht bestellen, tut mir leid.

werden auch geschlachtet und ihr Fleisch findet man auf nahezu jeder Speisekarte innerhalb der Anden. Genauso beliebt und als Delikatesse gilt in Peru das „Cuy“. Das sind große Meerschweinchen, die rein zum Essen gezüchtet werden. Niemandem würde es hier einfallen, Meerschweinchen als Haustiere oder als Kuscheltiere für Kinder zu betrachten. Ich habe mir wirklich fest vorgenommen einmal eines zu kosten, aber wenn man sie dann auf dem Grill sieht, die Pfoten mit den Krallen noch dran und samt Kopf mit den Vorderzähnen im Maul, dann kann ich sie einfach doch nicht bestellen, tut mir leid.

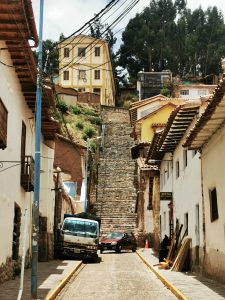

Wir erreichen also nach langer Fahrt und mehreren Übernachtungen in der faszinierenden Bergkulisse der Anden „Cusco“, tasten uns durch die unglaublich steilen und noch engeren Gassen, finden letztendlich einen kostenlosen Übernachtungsplatz ganz in der Nähe des Hauptplatzes und starten zum ersten Stadtrundgang. Die auf 3.430 m gelegene einstige Hauptstadt des Inkareichs gilt nicht umsonst als die schönste und interessanteste Stadt von ganz Südamerika. Für die Incas war Cusco der „Nabel der Welt“  und dadurch mindestens so mächtig und wohl auch reicher als das alte Rom. Der Spanier Pizarro eroberte Cusco kampflos im Jahr 1533. Damals waren die königlichen Paläste der Stadt mit getriebenem Gold verkleidet, das die Spanier im Anschluss einschmelzen ließen und zum Großteil in die „Alte Welt“ transportierten. Sie ließen die

und dadurch mindestens so mächtig und wohl auch reicher als das alte Rom. Der Spanier Pizarro eroberte Cusco kampflos im Jahr 1533. Damals waren die königlichen Paläste der Stadt mit getriebenem Gold verkleidet, das die Spanier im Anschluss einschmelzen ließen und zum Großteil in die „Alte Welt“ transportierten. Sie ließen die Paläste der Inkas rücksichtslos

Paläste der Inkas rücksichtslos  abreißen und auf den Ruinen entstanden ihre eigenen Kirchen und kolonialen Prachtbauten, die aber in der Folge immer wieder Erdbeben zum Opfer fielen, wobei die Grundmauern der genialen Inka-Baumeister jedesmal nahezu unversehrt blieben

abreißen und auf den Ruinen entstanden ihre eigenen Kirchen und kolonialen Prachtbauten, die aber in der Folge immer wieder Erdbeben zum Opfer fielen, wobei die Grundmauern der genialen Inka-Baumeister jedesmal nahezu unversehrt blieben . Von allen Kolonialstädten die wir bisher in Zentral- und Südamerika gesehen haben, gehört Cusco für uns auf jeden Fall zu den Schönsten, auch wenn sie natürlich von Restaurants, Bars und Souvenirläden eingenommen wird, die sich aber, dank UNESCO, hinter den altehrwürdigen Fassaden nobel zurückhalten müssen. Wir durchstreifen die Stadt und sind begeistert. In den engen, oft steilen und wunderschön gepflasterten Gassen laden Cafés mit winzigen Balkonen zum Besuch ein, insbesonders auf der „Plaza de Armas“ ist man von beeindruckenden Kolonialbauten umringt. Und obwohl wir, wie hier schon oft berichtet, wirklich schon viele außergewöhnliche Kirchen auf unserer Reise besucht haben,

. Von allen Kolonialstädten die wir bisher in Zentral- und Südamerika gesehen haben, gehört Cusco für uns auf jeden Fall zu den Schönsten, auch wenn sie natürlich von Restaurants, Bars und Souvenirläden eingenommen wird, die sich aber, dank UNESCO, hinter den altehrwürdigen Fassaden nobel zurückhalten müssen. Wir durchstreifen die Stadt und sind begeistert. In den engen, oft steilen und wunderschön gepflasterten Gassen laden Cafés mit winzigen Balkonen zum Besuch ein, insbesonders auf der „Plaza de Armas“ ist man von beeindruckenden Kolonialbauten umringt. Und obwohl wir, wie hier schon oft berichtet, wirklich schon viele außergewöhnliche Kirchen auf unserer Reise besucht haben,  sind wir uns beide einig, dass das

sind wir uns beide einig, dass das  was wir in der „Iglesia de la Compania“, die einst von den Jesuiten auf den Grundmauern eines Palastes eines Inkaführers erbaut

was wir in der „Iglesia de la Compania“, die einst von den Jesuiten auf den Grundmauern eines Palastes eines Inkaführers erbaut  wurde, das Prachtvollste ist, was wir jemals in einem Gotteshaus zu Gesicht bekommen haben. Die Kirche stand angeblich eine Zeit lang in Konkurrenz zur nebenan liegenden Kathedrale von Cusco, was vielleicht ihren unglaublichen Reichtum an Schnitzkunst, Malerei und die insgesamt so prunkvolle Ausstattung erklärt, die einen, egal in welche Richtung man sich in ihrem Inneren dreht, einfach nur mit offenem Mund stehen lässt. Kein Foto würde hier der Realität jemals gerecht werden, wobei das Fotografieren sowieso verboten ist, woran ich mich natürlich (fast) gehalten habe.

wurde, das Prachtvollste ist, was wir jemals in einem Gotteshaus zu Gesicht bekommen haben. Die Kirche stand angeblich eine Zeit lang in Konkurrenz zur nebenan liegenden Kathedrale von Cusco, was vielleicht ihren unglaublichen Reichtum an Schnitzkunst, Malerei und die insgesamt so prunkvolle Ausstattung erklärt, die einen, egal in welche Richtung man sich in ihrem Inneren dreht, einfach nur mit offenem Mund stehen lässt. Kein Foto würde hier der Realität jemals gerecht werden, wobei das Fotografieren sowieso verboten ist, woran ich mich natürlich (fast) gehalten habe.

Wir wechseln dann nach der ersten Stadtbesichtigung unseren Standplatz und checken ein im etwas außerhalb liegenden Campingplatz „Quinta Lala“, einem bekannten Overlander-Treffpunkt, da wir unseren Unimog ja, während wir „Machu Picchu“ besuchen, nicht alleine in der Stadt stehen lassen wollen. Wir finden dann zwischen den unzähligen Tourenanbietern in „Cusco“ ein winziges Reisebüro über das wir unseren Besuch der Inka-Ruinenstadt planen. Normalerweise buchen wir uns ja alle unsere Besichtigungen selbst, aber hier musste sogar ich entnervt aufgeben. Seit die Besucherzahlen pro Tag drastisch limitiert wurden, sind Eintrittskarten im Internet nur ca. zwei Monate im Voraus zu buchen. Das mag sicherlich für Touristen die per Flugzeug kommen oder eine andere Pauschalreise nach Peru gebucht haben kein Problem sein, aber wir zwei wissen ja meistens in der Früh noch nicht wo wir am Abend schlafen werden, wie sollen wir da zwei Monate im Voraus ein Ticket buchen? – Unmöglich. Also muss es diesmal über ein Reisebüro laufen und der nette, junge Mann von „Peru Magic“ bucht uns dann ein Gesamtpaket. Er erklärt uns, dass wir am Tag vor der Tour so früh wie möglich in „Aguas Calientes“, das ist der Ort unterhalb der Ruinenstadt, eintreffen müssten, da die noch verfügbaren Tickets für nächsten Tag nach Reihenfolge der dort stattfindenden Registrierung vergeben würden. Nur wer hier eine niedrige Nummer erhält, kann sich später die Zeit des Eintritts noch halbwegs aussuchen und jeder will natürlich morgens so früh wie möglich die Ruinenstadt besichtigen wenn noch wenige Besucher da sind und der Nebel langsam vom Tal hochzieht, so wie man es von den unzähligen Fotos kennt. Nach „Aguas Calientes“ kommt man aber entweder nur zu Fuß über einen der vier- bis fünftägigen „Inkatrails“ oder mit dem Zug. „Ich, zu Fuß, vier bis fünf Tage, in einer Gruppe von bis zu zwanzig Wanderern + Führer und über endlose Höhenmeter und schlafen im Zelt? – No way!“ Also bleibt nur der Zug, der aber auch nicht direkt von „Cusco“ abfährt… – Und so läuft das Ganze am nächsten Tag dann ab: Wir werden um 03.50 Uhr in der Früh von einem Taxi auf unserem Campingplatz abgeholt, in „Cusco“- Zentrum steigen wir in einen Kleinbus um, der uns nach „Ollantayambo“ bringt, wo wir  so gegen 05.30 Uhr hundemüde eintreffen und uns an den unzähligen, schon geöffneten Einheimischen-Ständen mit Kaffee und Coca-Tee zum Aufwachen stärken (die Coca-Blätter als Aufgussgetränk oder zum Kauen sind in Peru und Bolivien legal, dürfen aber nicht in die